Besser wässern mit Sensortechnik

Wie lässt sich ermitteln, ob Stadtbäume Wasser brauchen? Sensoren und das Internet der Dinge (IoT) helfen, die Frage zu beantworten und damit gleich Geld und Personal zu sparen – zumindest langfristig.

von Katja Richter, Freiburg erschienen am 23.05.2024„Wenn Pflanzen schreien könnten, würden euch die Ohren weh tun!“ Mit diesem drastischen Bild rief zu meiner Lehrzeit in den 1990ern der Gärtnermeister zum Call of action, noch bevor die Blumen im Topf ihre Blätter hängen ließen. Seinem erfahrenen Auge entging selbst im Vorbeieilen kein trockener Ballen. Beschämt griffen wir Neulinge zur Gießlanze, schnell „dreimal Topfrand voll“, um die armen Pflänzchen vor dem permanenten Welkepunkt zu retten.

Fallen Straßen- und Stadtbäume trocken, lassen sie sich nicht so leicht regenerieren. Notwässern von Bestandsbäumen in engen Quartieren ist, wenn überhaupt, nur mit aufwendigen, kostenintensiven Maßnahmen möglich. Leiden Jungbäume in den ersten fünf Standjahren unter Wassermangel, sind der Anwuchserfolg, die Ausbildung eines tief reichenden Wurzelballens und damit die spätere Lebenserwartung gefährdet. Die zunehmenden Wetterkapriolen machen ein starres Gießregime in der Grünpflege unbrauchbar. Auch die aus Erfahrung festgelegten Wassermengen passen nicht mehr zu den klimatischen Veränderungen.

IoT übersetzt Bedürfnisse

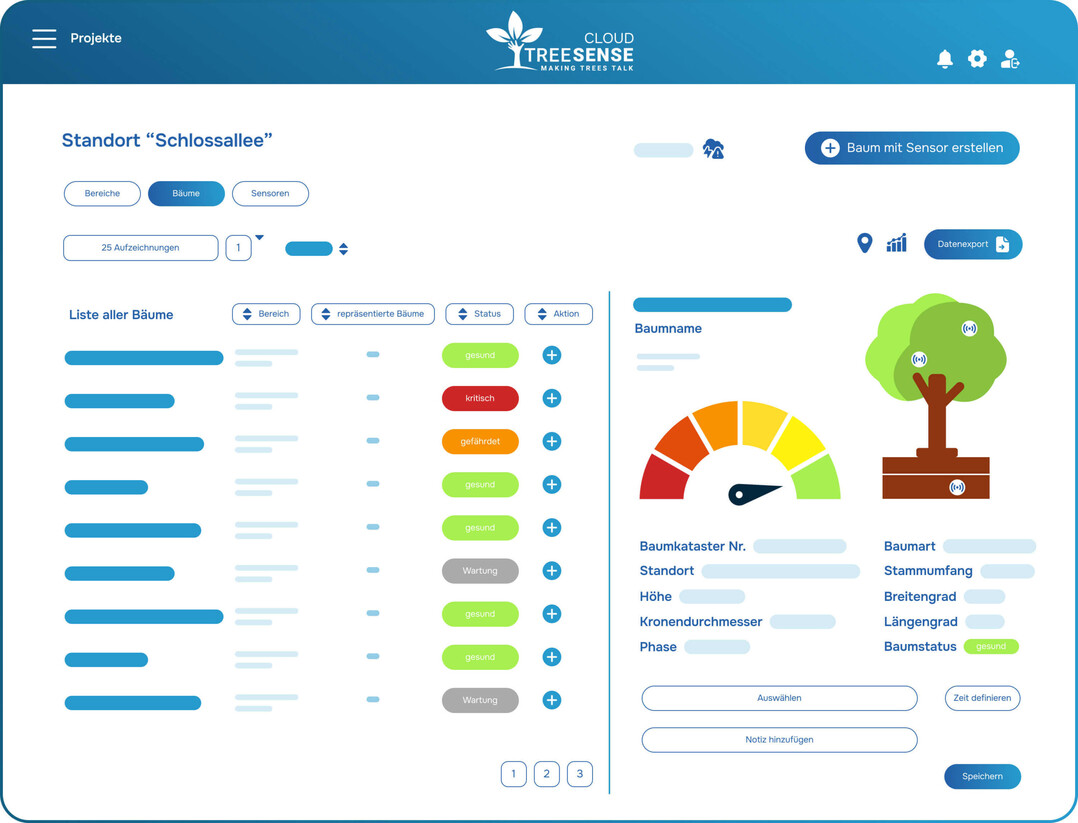

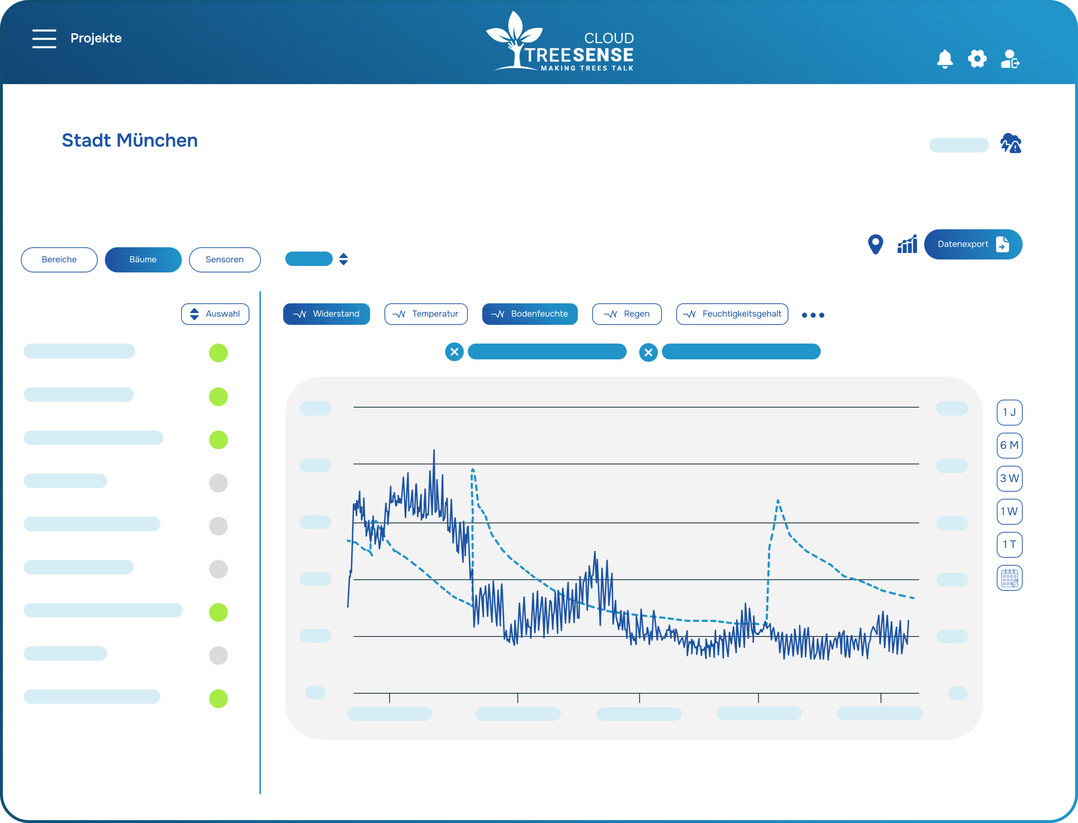

Zum Glück kann man Bäumen heutzutage eine digitale Stimme geben. Mittels Sensoren in Boden oder Baumkrone lassen sich Bodenfeuchte, pflanzenverfügbares Wasser oder der Feuchtestress der stummen Riesen in optische Signale umwandeln. Verschiedene Systeme sind auf dem Markt, manche auch mit einem akustischen Signal, das den drängenden Durst der Pflanzen für Menschen hörbar macht. Im Alltagsgeschäft der städtischen Grünflächenämter führt die neue Sensortechnik zu mehr faktenbasiertem Wissen und ist verständlich für alle, die eine App bedienen können: Auf einem Bildschirm können die gewonnenen Informationen in 3D-Grafiken leicht gelesen werden, die Software hilft bei der Interpretation der Messdaten. Das „Internet der Dinge“ macht die Übersetzung und Übertragung des Bedarfs möglich.

Grundsätzlich lassen sich mit Sensoren ganz verschiedene Parameter ermitteln. Bodensensoren messen entweder über die kapazitive Bodenfeuchte den volumetrischen Wassergehalt – „wie viel Wasser ist prozentual im Boden enthalten?“ – oder die Bodenwasserspannung, auch Saugspannung genannt. Letztere bezeichnet das tatsächlich pflanzenverfügbare Wasser, besser die Kraft, die eine Pflanze aufwenden muss, um an die verfügbare Feuchtigkeit heranzukommen und wird in Kilopascal (kPa) angegeben. Je trockener das Bodenmilieu, umso stärker bleibt das Wasser in den Bodenporen gebunden.

TreeSense, dessen Gründer ursprünglich aus der Waldbrandprävention kamen und eher wissenschaftsorientiert denken, kam 2021 mit einem astgebundenen Sensor auf den Markt. Der misst, befestigt am Holz in der Baumkrone, den Feuchtigkeitsgehalt in den Leitungsbahnen und gibt über einen definierten Index an, wann der Wassermangel für den Baum unangenehm (gelb) beziehungsweise bedrohlich wird (rot). Der Sensor ist schnell montiert, schnell gewartet und schnell demontiert. Geschäftsführer Samir Babajic stellt als Vorteil für Nutzer die leichtere Handhabung des Geräts gegenüber den Bodensensoren heraus: „Wir wollen ein System anbieten, das die Kommunen nach kurzer Zeit selbst bedienen und warten können.“ Wegen der vielen Nachfragen bietet das Startup inzwischen aber auch bodengebundene Sensoren an.

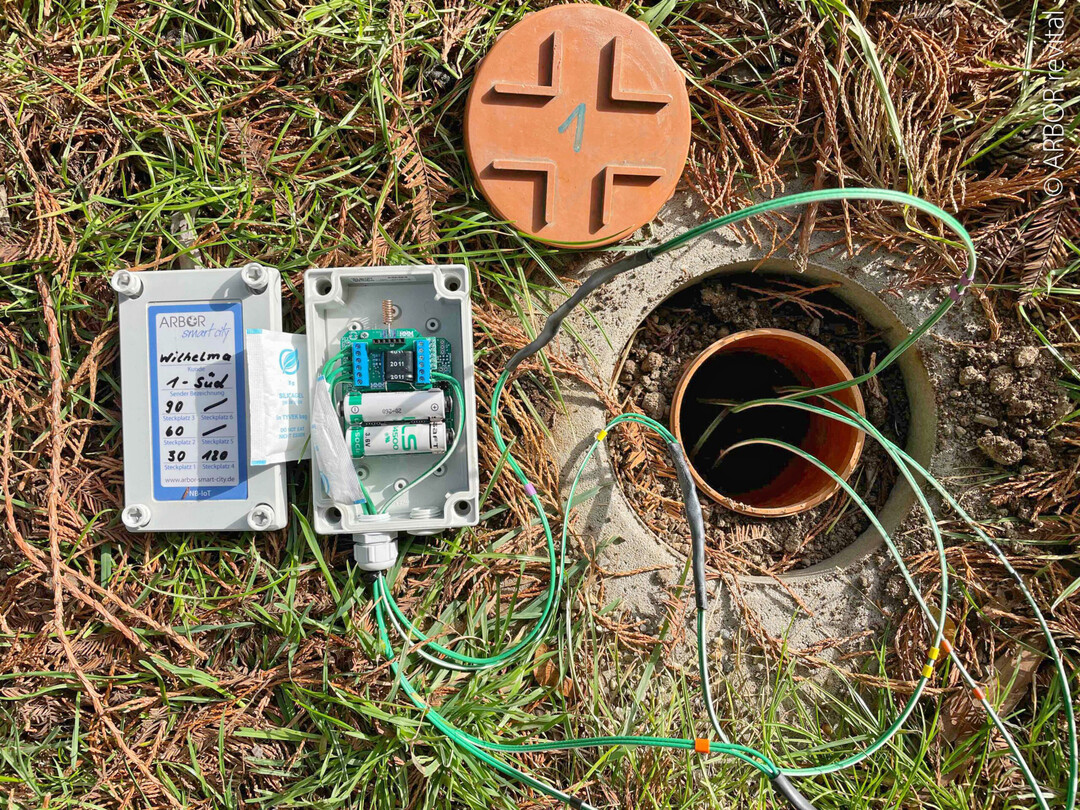

1Übertragen werden die Messdaten vom Sensor zum Dashboard entweder über LoRaWan (Low-Power-Wide Area Netzwerkprotokoll) oder mit der Narrowband-Internet of Things (NB-IoT)-Technologie zum autarken Einsatz, also unabhängig von Strom und Internet. Wie bei einem Mobiltelefon braucht jeder Sensor hier eine eigene SIM-Karte. Beide Funkmethoden haben einen geringen Energieverbrauch für die Übertragung der Datenmengen über größere Entfernungen.

Welcher Ansatz passt zu uns?

Jan Pinski ist Projektleiter am Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Abteilung Baum und Flächenschutz in Hannover und organisiert die neue Sensortechnik in der Stadt. Der Gartenbautechniker kennt die pflanzenphysiologischen Vorgänge und ist nebenbei technikaffin: „Man muss sich reindenken in die Mess- und Funktechnik, wie die Sensoren funktionieren und welche Vorgänge im Baum man abbilden möchte.“ Selbst die Anbieter seien noch mehr oder weniger im Entwicklungsstadium und sammeln laufend Erkenntnisse mit den Grünflächenämtern und Bauhöfen, um ihre Systeme weiter zu optimieren. Wer mit der Sensortechnik starten will, müsse sich als erstes fragen, wozu die Messwerte genutzt werden sollen.

Geht es darum, Gießvorgänge zu kontrollieren, zum Beispiel bei extern vergebenen Bewässerungsleistungen, sind einfache Bodenfeuchtemesser ausreichend. Auch für die Kontrolle in privaten Gartenanlagen oder in Töpfen eignet sich die kostengünstigere Technik, wie zum Beispiel Florja, die anfangs speziell für die verbesserte Privatkundenbetreuung entwickelt wurde.

Der Substrathersteller Vulkatec bietet die „Baumampel“ VulkaSense an, die die Messdaten des volumetrischen Wassergehalts im Baumquartier abbildet. Der Hersteller bietet die Sensoren mit einer Kalibrierung auf das hauseigene Substrat an. VulkaSense ist speziell für den GaLaBau entwickelt und kann für die vergebene Pflege oder vom Kunden übernommen werden.

Die Städte Hamburg, Berlin, Lübeck und Duisburg setzen auf das System von Plantobelly, ebenfalls ein einfach einzubauender volumetrischer Feuchtigkeitssensor. „Die Hauptzielgruppe für den Plantobelly sind Smart Cities,“ erklärt Bastian Klemke, der die Firma 2021 mitgegründet hat.

Neupflanzungen unterstützen

Zur Bewässerungssteuerung, in erster Linie bei Neupflanzungen, muss die Kommune initial mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn dadurch Wasser und Gießgänge effektiver genutzt werden können, rechnet sich das in Klimawandelzeiten aber langfristig. „Unsere Kosten für die Bewässerung sind in Hannover in den letzten Jahren explosionsartig angestiegen“, weiß Pinski. „2018 waren es noch 50.000 Euro in der Vergabe. Vier Jahre später zahlte die Stadt alleine an externe Bewässerer über 400.000 Euro.“ Auch wenn es zwischendrin immer mal wieder regenreiche Jahre gibt, die Tendenz zu mehr Trockenheit und Dürre ist deutlich. Dazu kommen die Kosten, die für jeden nicht angewachsenen Baum und seine Nachpflanzung anfallen. Diesen Trend hatte Bereichsleiter Manuel Kornmayer im Februar bereits auf dem GaLaBau Symposium in Münster vorgestellt.

In Hannover werden 3.000 bis 4.000 Jungbäume seit Mitte 2022 mit unterschiedlichen Systemen und Messtechniken überwacht. Teil des Bewässerungsmanagements ist das EU-geförderte NuTree-Projekt. Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün übernimmt im Gemeinschaftsprojekt die Doppelrolle als Endnutzer und entwickelt die Einbindung und Umsetzbarkeit auf kommunaler Ebene. Agvolution liefert neben einem eigenen kapazitiven Messgerät die Software auf Basis von IoT-Sensortechnologie und KI-basierter Entscheidungshilfen und ist für die fortlaufende technische Begleitung des Projektes verantwortlich.

2Jan Pinski managt zwei Sensor-Standorte in der Stadt: die bedürftigeren Jungbäume im ersten und zweiten Standjahr sowie die fortgeschrittenen Exemplare drei bis vier Jahre nach der Pflanzung. Zum Einsatz kommen neben kapazitiven Sensoren die Saugspannungsmesser Tensiomark (EcoTech) und Watermark (ArborRevital). An einem neu angelegten Straßenzug mit 20 bis 30 Bäumen erhalten fünf davon einen Sensor im Wurzelballen als Erstausrüstung. Haben es die Wurzeln nach den ersten beiden Standjahren aus dem Wurzelballen herausgeschafft, prüfen drei weitere Sensoren in 30, 60 und 90 Zentimetern Tiefe die Bodenfeuchte. Ein angewachsener Jungbaum bekommt nur so viel Wasser, damit er damit gerade so über die Runden kommt. „Wir locken die Wurzeln mit den Wassergaben nach unten“, erklärt Pinski. Ziel ist ein unabhängiges Gehölz, das sich als Altbaum gut selber versorgen kann.

Die sensorgestützte Bewässerung macht man nicht mal so nebenbei. Jan Pinski

Erste Schritte

„Die sensorgestützte Bewässerung macht man nicht mal so nebenbei“, betont Pinski. Kommunen müssten bereit sein, Kapazitäten bei einer bestehenden Arbeitskraft freizustellen oder am besten eine eigene Personalstelle zu schaffen. Für die innovative Bewässerung der Stadtbäume lassen sich als Klimaanpassungsmaßnahmen Fördergelder beantragen. Davon könne man ein Projekt wie NuTree inklusive Projektleitung finanzieren und erste Erfahrungen sammeln.

Sicher lässt sich die Leistung auch extern vergeben, was aber zu langfristigen Kosten und Abhängigkeiten führt. Als Kompromiss empfiehlt Pinski erst mal einen Probestandort zu buchen, um das Produkt dort zu testen. Mit den daraus gewonnenen Erfahrungen lassen sich individuelle Abläufe zusammenstellen und später intern betreuen. „Das Feld ist neu und wir müssen alle noch viel lernen“, fasst Pinski optimistisch den Stand der Dinge zusammen. Es sei daher ratsam, nicht irgendein Produkt zu kaufen, sondern sich bei den Kommunen schlau zu machen, die schon erste Erfahrungen gesammelt haben.

Wasserspeicher plus Sensor

Auch Regenwasserspeichersysteme können mit einem Feuchtesensor ausgestattet sein. Dabei misst der Sensor den Feuchtegehalt im beigeordneten Pflanzquartier und speist bei Bedarf Wasser aus dem Reservoir nach. Ganz neu auf dem Markt ist zum Beispiel die neue Bewässerungstechnik von ACO. Auch Humberg bietet ein Baumquartier mit seitlichen Edelstahlkammern an, die das bei Regen anfallende Oberflächenwasser speichern.

Die oberirdischen Zisternen von Awatree können gleichzeitig als Stadtmobiliar genutzt werden.

Zukunftsmusik

Einen vierten Weg schlägt das Startup Masasana ein. Ziel der IT-Entwickler aus Mönchengladbach ist eine KI-gestützte Software, die ohne Sensoren das Wasserbedürfnis von Bäumen analysieren kann. Stadtinterne Daten wie beispielsweise der Versiegelungsgrad oder der Schattenwurf von Gebäuden kombiniert mit Luftbildern, die den Zustand der Baumkronen analysieren, und Wetterdaten, ermitteln dann den Wasserbedarf in definierten Bereichen. „Ich bin kein Freund davon, überall Sensoren im Boden zu vergraben, die womöglich keiner mehr ausgräbt“, ist die persönliche Meinung von Jonas Becher, Gründer und Geschäftsführer bei Manasana. Bis die Software alltagstauglich ist, wird im Reallabor Bad Oeynhausen aber noch mit Sensoren überprüft, ob die Vorhersagen die Realität genau genug abbilden. Langfristig soll das Programm „open souce“, also kostenlos, und skalierbar zur Verfügung stehen. Dann müssten die Kommunen nur noch die Wasser- und Personalkosten stemmen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.