Ginkgo (Ginkgo biloba)

Was können unsere Stadtbäume der Zukunft sein? In der Serie „Steckbrief Klimabaum“ stellt Dr. Philipp Schönfeld Baumarten vor, die im Rahmen des Projektes Stadtgrün 2021 auf ihre Tauglichkeit untersucht wurden. Hier kommt sein nächster Tipp – der Ginkgo.

von Dr. Philipp Schönfeld erschienen am 26.03.2024Deutscher Name: Ginkgo oder Silberaprikose (weil die Früchte des Ginkgo aussehen wie langgestielte Mirabellen)

Botanischer Name: Ginkgo biloba

Verbreitung: SO-China, in Laub- und Nadelmischwäldern

Lebensbereichkennziffer: 6.3.2.1 Steppengehölze und Trockenwälder Hauptgruppe Lebensbereich: Gehölze wärmster Tieflandbereiche (Weinbauklima) oder südlicher Herkünfte: meist hitzeverträglich, wärmebedürftig und frostgefährdet; durchlässige, nicht zu feuchte und zu nährstoffreiche Substrate bevorzugend; schwere, feuchte und sehr nährstoffreiche Böden provozieren Frostschäden; bevorzugt auf alkalischen bis stark alkalischen Böden wachsend

- Untergruppe Bodenfaktoren: locker aufgebaute Gehölzgruppen; mäßig trocken bis frisch, gelegentlich feucht, Luft- und Bodentrockenheit vertragend, ± nährstoffreich, schwach sauer bis alkalisch; sandig-lehmig bis lehmig

- Untergruppe Klimafaktoren: sonnig bis lichtschattig, hitzeverträglich und wärmeliebend, mäßig frosthart bis meist frosthart, gelegentlich spätfrostgefährdet Winterhärtezone 5b

In der KlimaArtenMatrix von (ROLOFF 2021) wird der Ginkgo in den Kategorien Trockentoleranz und Winterhärte als „sehr geeignet“ eingestuft (1.1). Er ist Bestandteil der Liste von „33 Favoriten: Trockenheitstolerante Stadt-Straßenbaumarten“ (ROLOFF 2021, S. 231ff).

In der GALK-Straßenbaumliste sind die reine Art sowie die Sorte 'Fastigiata Blagon' als „geeignet mit Einschränkungen“ eingestuft, die Sorte 'Princeton Sentry' ist im Test seit 2005.

Wuchs: sommergrüner, großer Baum, Wuchsform sehr variabel, Krone anfangs kegelförmig, im Alter oft breiter und unregelmäßig, wächst anfangs nur langsam, Zuwachs nach circa 5 Jahren stärker, ca. 30-50 cm/Jahr. Blätter: sommergrün, fächerförmig, frischgrün, derb ledrig, Nervatur nahezu parallel, bis 10 cm lang, 5–7 cm breit, Stiel 2–9 cm lang, an den Kurztrieben oft zu 3–6 in Büscheln, Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter weisen einen Altersdimorphismus auf. Bei jüngeren Bäumen sind sie an der Vorderseite oft eingeschnitten oder zweilappig, bei älteren hingegen fächerförmig.

Blüten: Blüte im März, zweihäusig getrenntgeschlechtig (diözisch), es existieren also männliche und weibliche Pflanzen, morphologisch korrekt handelt es sich nicht um Blüten, sondern um Mikro- und Makrosporangiophore. Die Bäume unterschiedlichen Geschlechts sind bis zur Geschlechtsreife, die erst im Alter zwischen 20 und 35 Jahren erfolgt, äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Entgegen der oft geäußerten Ansicht lassen sich männliche und weibliche Exemplare auch nicht an Hand von unterschiedlichen Kronenformen, Blattformen oder Austriebszeitpunkten erkennen. Früchte: Die gelben, pflaumengroßen Samen werden circa 2–3 cm lang. Sie sind außen fleischig und innen befindet sich ein 2-kantiger Steinkern. Die sich entwickelnde Samenschale ist bis zur Reife im Herbst grün, bei Kälteeinbruch wird sie gelb, bis der Samen schließlich abfällt. Die Samenschale entwickelt im ausgereiften Zustand durch die in der Samenschale enthaltenen Fettsäuren Buttersäure und Capronsäure einen unangenehmen Geruch nach ranziger Butter. Der Innenkern ist essbar und wird in Asien gekocht oder geröstet und gesalzen verzehrt.

Krankheiten und Schädlinge: Der Ginkgo weist eine hohe Resistenz gegenüber Krankheiten und Schädlingen auf. Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien oder Viren sind nur im Keimlingsstadium oder bei sehr geschwächten Pflanzen zu beobachten. In Bezug auf Insekten ist der Ginkgo einer der am wenigsten anfälligen Bäume überhaupt. Blätter, Holz und Wurzeln sind für fast alle Insekten mehr oder weniger toxisch. Es konnte weder im ursprünglichen Lebensraum in Ostasien noch in Nordamerika oder Europa eine natürliche Räuberfauna entdeckt werden. Lediglich Jungpflanzen sind durch Tiere wie Schnecken, Nacktschnecken, Mäuse, Kaninchen, Hasen oder Hirsche gefährdet. Sie fressen die Blätter, Wurzeln oder die Rinde im unteren Bereich des Baums ab, was oft zum Absterben der Pflanze führt. Vorsicht mit dicken Mulchschichten oder Bepflanzung in Nähe des Stammfußes, die als Verstecke für Mäuse dienen könnten!

Hinweise zur Verwendung

Die Gattung Ginkgo selbst ist mit fossilen Funden seit dem frühen Jura präsent. Die weiteren Arten der früher artenreichen Gattung starben im Verlauf der Erdgeschichte aus. Bis vor 30 Millionen Jahren waren Ginkgo-Arten auch in Mitteleuropa heimisch. Ginkgo biloba ist damit vermutlich die älteste noch lebende Pflanzenart der Erde. Er wurde daher von Charles Darwin (1809–1882) als „Lebendes Fossil“ bezeichnet. Diese Anspruchslosigkeit und Widerstandsfähigkeit auch gegenüber ungünstigen Standortbedingungen macht ihn besonders geeignet für die oft schwierigen Standorte in der Stadt. Aber auch bei dieser Art gilt: Voraussetzung für ein befriedigendes Wachstum ist ein gut vorbereiteter Standort, das heißt eine ausreichend bemessene Baumgrube beziehungsweise Wurzelraum sowie ein sonniger und warmer Standort. An kalten und zugigen Standorten wächst er nicht (siehe Lebensbereichkennziffer). Das bestätigte sich bei dem Projekt „Stadtgrün 2021+“ der LWG Veitshöchheim. Hier entwickelte sich der Ginkgo am kalten Standort Hof durch Frostschäden nur sehr schlecht. Er reagiert empfindlich auf Bodenverdichtung, das heißt er ist nur begrenzt verwendbar für Standorte mit verdichtbarem Substrat.

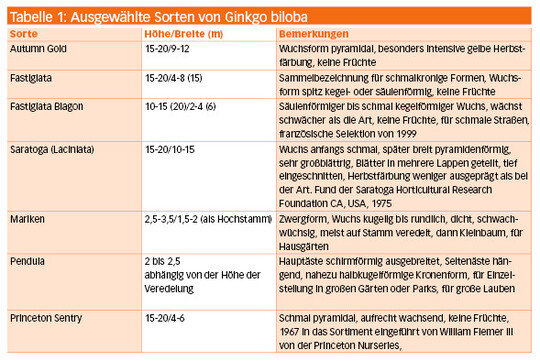

Im Herbst verfärben sich die Blätter goldgelb. Besonders ausgeprägt ist die Herbstfärbung bei der Sorte Autumn Gold. Vor allem bei der Verwendung im öffentlichen Raum bestehen Vorbehalte gegenüber weiblichen Pflanzen wegen des unangenehmen Geruchs der Früchte. Als Ausweg bietet sich die Verwendung Sorten an, die männlich sind. Wer auf die natürliche Wuchsform Wert legt, kann in der Baumschule nach Veredelungen fragen. Dabei wird auf eine Unterlage von Ginkgo ein Edelreis eines geschlechtsreifen und damit sicher männlichen Ginkgos veredelt.

In Asien wird der Ginkgo oft geschnitten, was bei uns eher unüblich ist. Wer die Wuchsform durch Schnitt beeinflussen möchte, sollte das im zeitigen Frühjahr vor dem Blattaustrieb tun.

1Literatur

EISELT, M.G. und SCHRÖDER, R. (1976): Nadelgehölze. Verlag J. Neumann-Neudamm (Melsungen, Basel, Wien), 4. Auflage, 351 S.

Kiermeier, P. (1995): Lebensbereiche der Gehölze – eingeteilt nach dem Kennziffernsystem. 3. überarbeitete Auflage, Verlagsgesellschaft Grün ist Leben mbH

ROLOFF, A. (HRSG.) (2021): Trockenstress bei Bäumen, Ursachen – Strategien – Praxis. Quelle & Meyer (Wiebelsheim), 288 Seiten

SCHÖNFELD, P., BÖLL, S. und KÖRBER, K. (2014): Forschungsprojekt Stadtgrün 2021. Neue Bäume braucht das Land. Merkblatt Falzflyer 4. Auflage 2023, 4 S.

WARDA, H.-D. (2002): Das große Buch der Garten- und Landschaftsgehölze. BRUNS (Hrsg.), 2. Auflage, 935 S.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.