Was Misteln erfolgreicher macht

Für die Mistelregulierung ist es wichtig, die Biologie des Halbschmarotzers zu kennen – also zu wissen, wie und unter welchen Umständen sich die Mistel besonders erfolgreich ausbreitet. Wärme als Folge des Klimawandels fördert die Mistel dabei eher indirekt. Warum, das erklärt der Botaniker Hartmut Ramm, der für das Schweizer Institut Hiscia Misteln kultiviert.

von Hartmut Ramm erschienen am 29.10.2024Das Leben der Mistel ist voller Paradoxa. Zwar ist sie „durch und durch grün“, wie der Botaniker Karl von Tubeuf 1923 in seiner Monographie der Mistel betont, und sollte optimal für die Fotosynthese ausgerüstet sein. Doch die kugeligen Büsche verbergen sich oft im Innern der Baumkrone und orientieren ihre Blätter nicht nach dem Sonnenlicht. Neue Untersuchungen zeigen sogar, dass der Mistel ein zentrales Enzym fehlt und ihre Fotosynthese stark eingeschränkt ist.

Die Mistel und der Klimawandel

Zwar gilt die Mistel als wärmeliebend, was die starke Ausbreitung im Zuge des Klimawandels zu belegen scheint. Allerdings hat sie auch eine erstaunliche Kälteresistenz und kann problemlos Dauerfrost ertragen, sofern das Wasser im Baum nicht gefriert. Zudem reifen ihre weißen Früchte erst im Spätherbst, wenn Frost naht. Nicht zuletzt ist das Wachstum der Mistel durch Wärme nicht zu beschleunigen: Jede Achselknospe entfaltet pro Jahr nur einen Stängel mit einem Blattpaar und dem Blütenstand dazwischen.

Auf gut mit Wasser und Nährstoffen versorgten Bäumen werden die beiden misteltypischen Gabelsprosse allerdings oft durch weitere Zweige ergänzt, die aus den Achseln von Schuppenblättern hervortreiben. Solche Mistelbüsche wirken üppiger und haben auch mehr Blattfläche. Auf älteren Mistelbüschen und weniger vitalen Bäumen zeigen diese Ergänzungstriebe dagegen nur noch Blüten- und Fruchtstände.

Je mehr Blattfläche Mistelbüsche aufweisen, desto mehr Wasser verliert der Baum. Denn die Mistel schließt ihre Spaltöffnungen später als der Baum, bildet also eine poröse Öffnung in der Baumkrone. Berechnungen zufolge verdunstet ein Quadratmeter – das sind rund tausend Mistelblätter – pro Tag einen Liter Wasser. Vitale Mistelbüsche können diese Fläche nach zehn bis zwölf Jahren erreichen.

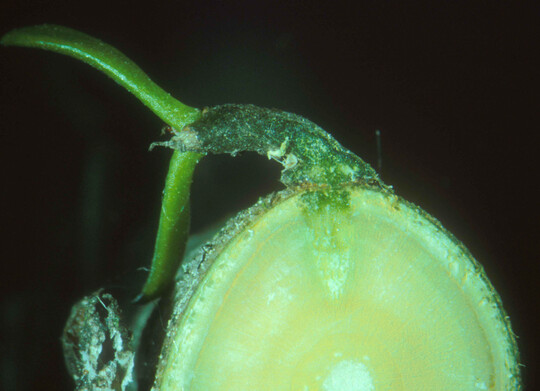

Entscheidend für den Wasserfluss ist die Anzahl offener Leitbahnen, welche die Mistel mit dem Baum verbinden. Die Mistel dringt allerdings nicht aktiv bis in das wasserleitende Gewebe vor, sondern lässt sich passiv vom jungen Holz umwallen. Aktiv erfolgt dagegen das Eindringen in die Rinde, wenn der Mistelkeimling mit seinem primären Haustorium bis zum Kambium vordringt. Auf Apfelbäumen wächst die Mistel in zwei Monaten durch die weiche Rinde. Auf den seltenen misteltragenden Eichen, die für pharmazeutische Zwecke kultiviert werden, dauert dieser Vorgang bis zum Sommer des zweiten Jahres, weil deren Rinde physikalisch und biochemisch weit mehr Widerstand leistet.

Wie die Mistel mit dem Baum verwächst

Meristem: in den Wachstumszonen der Pflanze gelegenes Zellgewebe, das durch Teilung neue Pflanzenteile hervorbringen kann

Haustorium: zu einem Saugorgan umgewandelte Zellen zur Nährstoffaufnahme, z. B. von einem fremden Organismus.

Kambium: teilungsfähiges Pflanzengewebe unter Borke und Bast, das bei Bäumen das Dickenwachstum bewirkt

Das Spitzenmeristem des Mistelhaustoriums durchstößt das Kambium des Baumes nicht, sondern verschmilzt räumlich (als Fläche) und zeitlich (in den Zellteilungsrhythmen) mit dem Kambium. Und so wie das Kambium des Baumes in Frühjahr und Sommer ständig neue Zellen nach innen abgibt, die sich zu Festigungsgewebe und Wasserleitbahnen differenzieren, bildet auch das Mistelmeristem ständig neue Zellen, die in das junge Holz wie einsinken. Das Gewebe dieses als Senker bezeichneten neuen Organs bleibt zunächst undifferenziert, ja sogar grün und lebendig. Erst wenn die Säfte in den sich festigenden Leitbahnen des Baumes aufsteigen und auf den Mistelsenker treffen, setzt auch dort die Bildung erster Leitbahnen ein: Hintereinanderliegende Zellen sterben ab, mit den daraus recycelten Zellsubstanzen werden die Wände der ausgehöhlten Zellreihen verstärkt, und die so entstehenden Leitbahnen öffnen sich für den einströmenden Saft des Baumes.

Vom Primärhaustorium wachsen oberhalb des Kambiums sogenannte Rindensaugstränge in den Zweig. Wann immer deren wachsende Spitze mit dem Kambium in Kontakt kommt, bilden sich sekundäre Senker, aus denen auch neue Mistelsprosse hervorgehen können. Auf Apfelbäumen geschieht dies häufig – besonders, wenn der primäre Mistelbusch entfernt wird. Auf Eichen ist diese Form der vegetativen Vermehrung im Baum eher selten.

Wichtig für den Zuwachs junger Misteln ist die Vitalität des Kambiums, das auf essenzielle Nährstoffe angewiesen ist. So wachsen misteltragende Eichen am besten auf sauren Böden, worin das für die Vitalität des Kambiums wichtige Mangan leicht verfügbar ist. Schwillt der Zweig unterhalb junger Misteln an, zeugt dies davon, dass sich vermehrt Zellen teilen und neue Leitbahnen bilden, die den Mistelsenker versorgen.

Insekten bestäuben die Blüten

Wenn Baum und Mistel durch offene Leitbahnen verbunden sind, kann sich im folgenden Frühjahr das erste Blattpaar entfalten. Vom dritten Jahr an verzweigt sich die junge Mistel und bildet die Endknospen ihrer Zweige zu Blütenständen aus. Je nach Region und Temperatur blüht die Mistel dann zwischen Anfang Januar und Ende März.

Als zweihäusige Pflanze ist die Mistel für ihre Bestäubung obligatorisch auf Insekten angewiesen, da ihre Pollen aneinanderhaften und für Windbestäubung zu schwer sind. Den größten Anteil daran haben Fliegen, deren Haarkleid nach einem meist kurzen Besuch der intensiv nach überreifen Früchten duftenden männlichen Blüten mit Mistelpollen bestückt ist. Weibliche Mistelbüsche duften weniger, sind aber drei- bis viermal häufiger und lassen tagelang ihren süßen Nektar hervorströmen. An diesem laben sich die Fliegen minutenlang, wodurch mitgeführter Pollen immer wieder auf die Narbe gelangt.

Daneben sind die Mistelblüten frühe Nahrungsquelle für viele weitere winteraktive Insekten wie Schwebfliegen, Hummeln und Wespen, Schmetterlinge, Mücken und Käfer. Aufgrund mehrfacher Bestäubung entwickeln sich in den Mistelkernen in der Regel zwei und nicht selten sogar drei oder vier Embryonen.

Honigbienen tragen kaum zur Mistelbestäubung bei, weil sie hauptsächlich männliche Blüten aufsuchen. Dort sammeln sie eifrig Pollen für ihre Frühjahrsbrut.

Welche Vogelarten Misteln verbreiten

Neun Monate nach der Bestäubung beginnen die Mistelfrüchte Mitte Oktober zu reifen. Das Grün tritt zurück, das Fruchtfleisch wird transparent, die Scheinbeere erscheint weiß und nimmt einen süßen Geschmack an. Auch für ihre Verbreitung ist die Mistel nun obligatorisch auf andere Lebewesen angewiesen, nämlich die Vögel. Sie befreien die Embryonen aus den Früchten, sodass sie keimen können.

Hauptverbreiter der Mistel sind Misteldrosseln und Mönchsgrasmücken. Auch Seidenschwänze gelten als Massenverbreiter, tauchen allerdings nur sporadisch in Zentraleuropa auf – dann jedoch in so großer Zahl, dass sie in wenigen Tagen die Mistelkerne einer ganzen Region freisetzen. Wacholder- und Singdrossel sowie Ringeltauben sind ebenfalls als Mistelverbeiter verifiziert. Andere Vogelarten mögen sich an oder in Mistelbüschen aufhalten und gelegentlich sogar eine Mistelbeere probieren, tragen jedoch, wenn überhaupt, nicht wirklich zur Mistelverbreitung bei.

Anders die Misteldrossel: Der große, scheue Vogel zupft ein Dutzend Früchte vom Mistelbusch und zieht sich zum Verdauen gern in eine Baumkrone zurück, wo er nach einigen Minuten die unverdauten Fruchthäute und Mistelkerne wieder ausscheidet. Der klebrige Schleimklumpen fällt häufig auf die Erde oder dicke Äste, wo die Embryonen nur schwer keimen können, doch landet stets ein Teil der Mistelkerne auch auf geeigneten Zweigen. Die bis zu 20 Mahlzeiten pro Tag lassen sich auf mehrere tausend Mistelbeeren pro Vogel und Winter hochrechnen, weshalb die Misteldrossel der wichtigste Massenverbreiter der Mistel ist.

Im Kontrast dazu verzehrt die Mönchsgrasmücke zwar weniger Beeren, ist aber dafür sehr effizient beim Freisetzen der Mistelkerne. Anstatt ganze Früchte zu verschlucken, schlägt sie einzelne Beeren mit dem Schnabel mehrmals auf einen Zweig, bis die derbe Fruchthaut aufplatzt. Dann kann der Vogel den vom leimhaltigen inneren Fruchtfleisch umhüllten Mistelkern auf der Rinde abstreifen und verschluckt die Fruchthaut samt dem süßlichen äußeren Fruchtfleisch. Oft heften Mönchsgrasmücken den Mistelkern zudem noch sorgsam am Zweig fest. Da sie ihre Mistelfrüchte meist auf jungen Zweigen desselben Baumes verzehren, keimt ein sehr großer Teil der Embryonen aus den 30 bis 50 täglich freigesetzten Mistelkernen.

In den letzten Jahrzehnten haben Mönchsgrasmücken ihr Zugverhalten an mildere Winter angepasst. Sie überwintern bevorzugt dort, wo sie genug Mistelbeeren finden, und gelten als wichtiger Faktor für die Massenausbreitung der Mistel.

Nach milden Wintern, in denen diese Vögel wenig Mistelbeeren verzehren, tragen kräftige Mistelbüsche oft bis weit in den Sommer noch vitale Mistelbeeren. Die darin enthaltenen Embryonen versuchen vergeblich, die derbe Fruchthaut zu durchwachsen. Auf weniger vitalen Büschen mit zu vielen und überreifen Früchten platzen die Fruchthäute dagegen auf – vor allem bei Regen – wonach die Mistelkerne an Schleimfäden herabhängen. Die Keimkraft ihrer Embryonen dürfte allerdings zu sehr geschwächt sein, als dass hier eine effektive Verbreitung zu befürchten wäre.

Wärme als Folge des Klimawandels fördert die Mistel eher indirekt, indem sie den Lebensraum der Mistelverbreiter erweitert. Wachsende Mistelbestände sind aber auch Symptom für einen sozialen „Klimawandel“, etwa wenn Streuobst als Gesamtleistung weniger gewürdigt, durch reduzierte Baumpflege aber attraktiver wird für hocheffiziente Mistelverbreiter.

1

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.