Modifizierte Benjeshecken fachgerecht anlegen

Modifizierte Benjeshecken können vielen Tieren Nahrung und Lebensraum bieten und wesentlich zur Biotopvernetzung beitragen. Während es sich bei einfachen Benjeshecken (auch Schichtholzhecken genannt) um wallartig angelegte Strukturen aus locker aufgeschichtetem Gehölzschnitt und Totholz handelt, wird dieses liegende Pflanzmaterial bei modifizierten Benjeshecken mit Initialpflanzungen verschiedener Gehölze und teilweise zusätzlich mit ergänzenden Biotopelementen wie Lesesteinhaufen oder offenen Sandstellen kombiniert.

- Veröffentlicht am

Durch das Zusammenspiel aus liegendem Schnittgut und Gehölzpflanzungen entwickeln sich in der Regel wesentlich schneller und sicherer die im Ergebnis gewünschten naturnahen und strukturreichen (Feld-)Hecken. Bei reinen Schichtholzhecken lässt diese angestrebte Entwicklung oft lange auf sich warten.

Der Aufwand für die Initialpflanzungen der Gehölze und deren Fertigstellungs- und Entwicklungspflege hält sich bei modifizierten Benjeshecken dadurch in Grenzen, dass die meist zwischen zwei Reihen aus aufgeschichtetem Material gepflanzten und mit einer Reisiglage oder geschreddertem Schnittgut bedeckten jungen Gehölze von den günstigen Startbedingungen profitieren: durch das aufliegende Schnittgut wird die Feuchtigkeit besser im Boden gehalten und durch die teilweise Verschattung wird die Verdunstung herabgesetzt. Dabei entsteht ein günstiges Kleinklima für die gepflanzten Gehölze.

Außerdem sind diese zwischen dem aufgeschichteten Material gut vor Starkwind und gegen Wildverbiss geschützt. Wir zeigen, wie bei der fachgerechten Anlage einer modifizierten Benjeshecke schrittweise vorgegangen werden kann:

-

Bodenvorbereitung:

Die Anlage modifizierter Benjeshecken erfolgt in der Regel während der Vegetationsruhe. Wenn ein geeigneter Standort für eine modifizierte Benjeshecke gefunden ist, ist es häufig sinnvoll, im vorgesehenen Bereich zunächst durch Bodenbearbeitung (zum Beispiel mit Grubber und Egge) eine Schwarzbrache herzustellen und bei Bedarf den Boden entsprechend zu modellieren. -

Einschlagen der Holzpflöcke:

Nach der Bodenvorbereitung können Holzpflöcke eingeschlagen werden, die später das locker aufgeschichtete Schnittgut und Totholz halten sollen. Dementsprechend sollten sie ungefähr so hoch wie die vorgesehene Aufschichtung im Boden stecken.Der seitliche Abstand zwischen den Holzpflöcken richtet sich nach der Länge des Schnittguts. Die Holzpflöcke begrenzen die Kern- und Mantelzone der Hecke zugleich nach außen. Daher wird mit dem Einschlagen der Pflöcke zugleich die Breite der späteren Hecke abgesteckt. -

Initialpflanzungen:

Wenn die Holzpflöcke eingeschlagen sind und seit der Bodenvorbereitung ein paar Wochen vergangen sind, können die Initialpflanzungen mittig zwischen den späteren Aufschichtungen in einer oder mehreren Reihen vorgenommen werden. Für die mittigen Pflanzungen ist es sinnvoll, verschiedenartige standort- und gebietstypische heimische Wildsträucher zu verwenden. Je nachdem, wie breit die Hecke werden soll und darf, können neben Sträuchern auch geeignete Feld- oder Obst-Bäume gepflanzt werden, die sich dann als Überhälter in der Hecke entwickeln können. In der freien Natur – das heißt im Wesentlichen in Gebieten außerhalb besiedelter Bereiche – müssen bei den Initialpflanzungen (wie generell bei Gehölzpflanzungen in der freien Natur) grundsätzlich gebietseigene (auch als gebietsheimisch oder autochthon bezeichnete) Gehölze verwendet werden (einen Sonderfall bilden hierbei Kulturobstbäume, die durch die Kultivierung logischerweise zwar nicht gebietseigen sein können, aber dennoch gepflanzt werden dürfen). Bei der Anlage modifizierter Benjeshecken in einer Würzburger Grünanlage vor ein paar Jahren wurden beispielsweise Sträucher wie Weißdorn (Craetagus sp.), Schneeball (Viburnum sp.), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) sowie Wildrosen wie Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia) und Wein-Rose (Rosa rubiginosa) mit den Qualitätsanforderungen gebietseigene Sträucher ohne Ballen drei bis vier Triebe Höhe 60-100 cm (Str. oB. 3-4 Tr. H 60-100) gepflanzt. Vereinzelt wurden dort auch Feld- und Obstbäume unter anderem der Gattung Prunus als Überhälter in der späteren Hecke gepflanzt. Dabei wurde zur Bodenverbesserung Kompost verwendet. Nach der Pflanzung wurde eine etwa 8 cm dicke Schicht aus Rindenmulch aufgebracht und (wie generell bei Pflanzungen) großzügig gewässert. -

Aufschichtung des Gehölzschnitts:

Nachdem die Initialpflanzungen erfolgt sind, können beidseitig der Pflanzung Schnittgut und Totholz locker so zwischen den Holzpflöcken aufgeschichtet werden, dass das Material von den Holzpflöcken gehalten wird. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Gehölzpflanzungen nicht beschädigt werden.

Der Boden unter den Pflanzungen kann mit einer lockeren Reisiglage oder geschreddertem Gehölz bedeckt werden, um die Pflanzen besser vor Austrocknung zu schützen. Beim verwendeten Schnittgut und Totholz handelt es sich typischerweise um ohnehin bei größeren Schnittmaßnahmen, Fällungen und Rodungen in der Nähe angefallenes Material, wodurch Benjeshecken auch eine sinnvolle Verwertungsmöglichkeit darstellen.

Durch die Keimung von heruntergefallenen, angeflogenen, vor allem aber von Vögeln hinterlassenen Samen (Vogelversamung) sowie teilweise auch durch den Gehölzaustrieb entsprechenden Schnittguts entwickeln sich daraus sukzessive naturnahe (Feld-)Hecken. Vielfältige Lebensräume für etliche Tiere, entstehen, denen sie Nahrung und Deckung bieten und die sie zur Fortpflanzung, Brut, Aufzucht, Wanderung und Überwinterung nutzen. So können durch Benjeshecken wichtige Trittsteinbiotope geschaffen werden, die wesentlich zur Lebensraumvernetzung beitragen.

Um die Strukturvielfalt zu erhöhen, können sowohl die Breite der gesamten Hecke, als auch die Abstände zwischen den Pflanzungen unter Berücksichtigung der Ansprüche der jeweiligen Gehölzarten und der angrenzenden Flächennutzungen auch variieren. Die Benjeshecke muss auch nicht zwangsläufig als Linie verlaufen und kann auch Unterbrechungen haben, was sie zusätzlich mit Strukturen bereichern kann. Allerdings sollte dabei die spätere Pflege der Hecke mitbedacht und nicht unnötig erschwert werden. -

Zusätzliche Biotopelemente:

Je nach Lage, (potenziellem) Arten-Vorkommen und gewünschten Ziel-Arten können modifizierte Benjeshecken durch weitere Biotopelemente in ihrem Lebensraumpotenzial bereichert werden. Bei den in Würzburg angelegten modifizierten Benjeshecken wurden beispielsweise Totholz-Lesestein-Riegel, kleinere Lesesteinhaufen und offene Bodenstellen mit sandigen Bereichen (Sandlinsen) in der Nähe der Hecken angelegt.

Dadurch sollen die lokal nachgewiesenen Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) und der Blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) – beide gemäß der Roten Liste von einem Rückgang betroffen und daher auf der Vorwarnliste geführt, in Boden nistende Wildbienen und Solitärwespen und andere Tiere gefördert werden. -

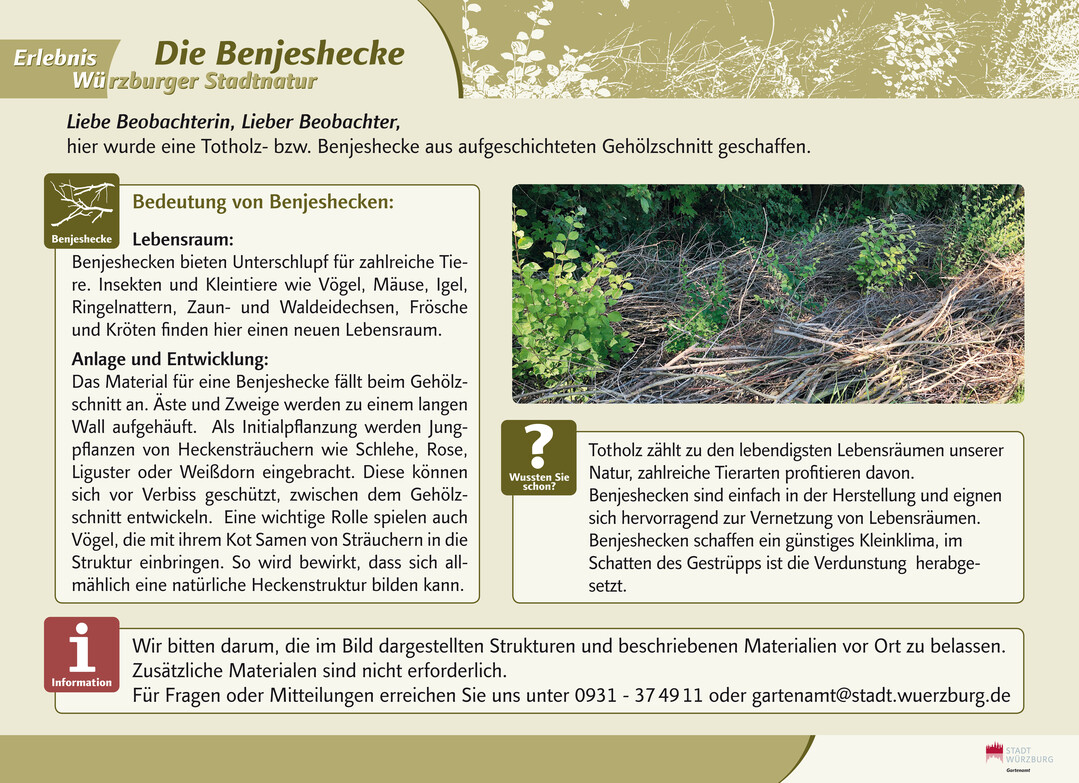

Öffentlichkeitsarbeit:

Insbesondere wenn modifizierte Benjeshecken in öffentlichen Grünanlagen und in der Nähe von Wegen angelegt werden, kann es sinnvoll sein, vor Ort über die Maßnahme und ihre ökologische Bedeutung zu informieren. In Würzburg wurden dazu Info-Tafeln entwickelt und vor Ort installiert. Auf diesen wird aus gegebenem Anlass auch darum gebeten, die verwendeten Materialen vor Ort zu belassen. -

Pflege:

In der Anfangszeit sollten die Initialpflanzungen gepflegt werden. In Würzburg umfasste die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unter anderem Wässern, Düngen und Lockern der Pflanzfläche, Abschneiden vertrockneter Triebe sowie gegebenenfalls Entfernen von Unrat und Müll. Wenn sich aus neu angelegten modifizierten Benjeshecken nach einigen Jahren natürlicherweise dichtere und höhere Heckenstrukturen gebildet haben, kann damit begonnen werden, sie abschnittsweise in geeignet langen Zeitintervallen zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar auf den Stock zu setzen, beispielsweise mittels entsprechender Motorsense mit Sägeblatt oder Kreiselscherenkopf und nötigenfalls Motorsäge.

Die im konkreten Fall für die Pflegeabschnitte geeigneten Längen- und Zeitintervalle sind unter anderem von der Wüchsigkeit und der gewünschten Größe der Hecke abhängig. Insbesondere in der freien Landschaft sollten längere Benjeshecken jedenfalls nicht schon nach ein paar Jahren beziehungsweise komplett in einem Arbeitsgang auf den Stock gesetzt werden. In älteren Hecken können in den Pflegeabschnitten geeignete Feld- oder Obstbäume in größerem Abstand als Überhälter stehen gelassen und bei Bedarf mit einem fachgerechten Auslichtungsschnitt gepflegt werden.

Gleiches gilt natürlich für Benjeshecken mit gepflanzten Bäumen. Wenn in älteren Hecken zu viele größere Bäume vorhanden sind oder von Bäumen eine Gefahr ausgeht, kann zur Biodiversität beigetragen werden, indem diese fachgerecht zu Baumtorsos zurückgeschnitten werden. Bei Neophyten-Bäumen mit vor Ort festgestellter problematischer Ausbreitung kann in manchen Fällen auch ein Ringeln des Baumtorsos sinnvoll sein.

Um zu verhindern, dass beim Auf-den-Stock-Setzen beziehungsweise Stockhieb und Fällen beispielsweise in der Hecke überwinternde Igel oder Haselmäuse in ihrem Winterschlaf gestört werden, ist es empfehlenswert, aufmerksam zu arbeiten und gegebenenfalls einzelne Stellen im Abschnitt stehen zu lassen.

Wichtige Lebensraumfunktionen übernehmen in naturnahen Hecken, die üblicherweise in ihrem Querschnitt von der Mitte nach außen in Kern-, Mantel- und Saumbereich unterteilt werden, auch die Säume, also der krautige und grasige Übergang von der Hecke zur angrenzenden Fläche. Diese Bereiche können etwa alle 2 bis 3 Jahre im Herbst gemäht werden, damit die Stängel zum Beispiel von Insekten zur Überwinterung genutzt werden können oder zum Ende des Winters, damit die Samenstände im Winter von Vögeln gefressen werden können.

Das bei der Pflege von Hecken anfallende Schnittgut sollte grundsätzlich entfernt und sinnvoll verwertet werden – beispielsweise für die Neuanlage einer modifizierten Benjeshecke an anderer Stelle. Anfallende Stammteile oder dicke Äste sollten auf Grund ihres Lebensraumpotenzials zumindest teilweise als liegendes Totholz in den Hecken und ihren Säumen belassen werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.