Baumrigolen dreifach nützlich

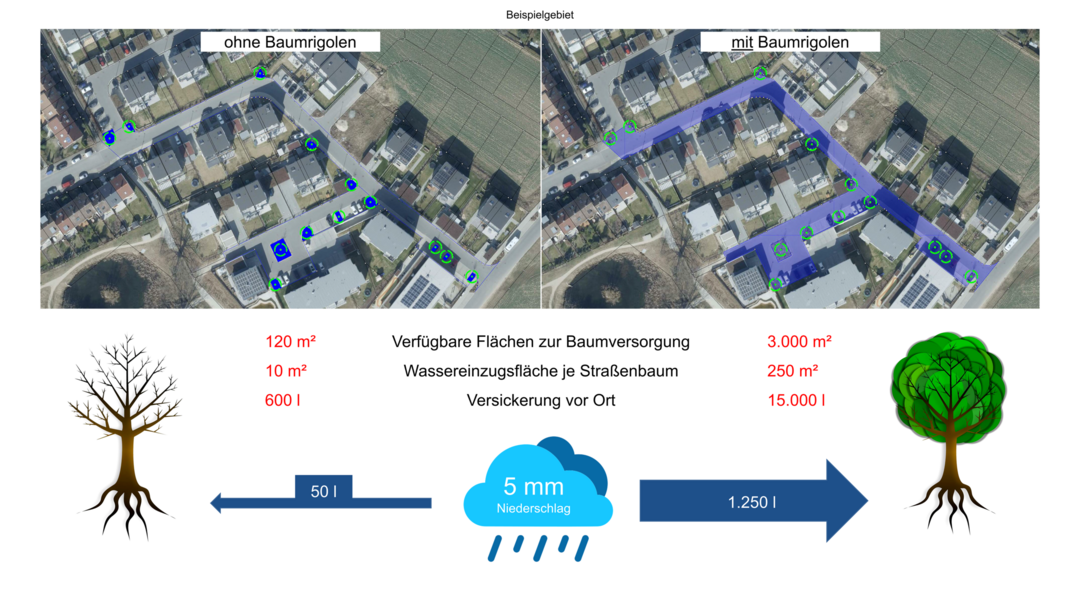

Die Stadt Stein bei Nürnberg hat in Zusammenarbeit mit dem IB Siegle und der Schultheiß Projektentwicklung AG 21 Muldenversickerungsstandorte, sogenannte Baumrigolen, realisiert. Das System dient zur Entwässerung von versiegelten Straßen-, Park- und Gehwegflächen, entlastet den Kanal und erweitert den Einzugsbereich von Niederschlagswasser zur Baumversorgung enorm.

von Jörg Jaroszewski erschienen am 13.06.2024Städte und Gemeinden können in ihrer Bauleitplanung eine Regelung zum „Prinzip Schwammstadt“ treffen. Dies geschieht durch unterschiedlichste Maß-nahmen und Bauweisen. Grundsätzlich spielen jedoch Pflanzen (Gräser, Stauden, Gehölze) und besonders Bäume aufgrund der Verdunstungs-, Beschattungs- und Kühlleistung eine entscheidende Rolle. Als Schwamm dienen unter anderem speziell hergestellte Substrate.

Im Jahr 2019 begann die Stadt Stein mit der Bauleitplanung für ein Wohngebiet in der Blumenstraße-Lilienstraße. Früh zeichnete sich ab, dass der vorhandene Mischwasserkanal für die zu erwartenden Oberflächenwasserabflüsse unterdimensioniert sein würde. Die Stadt Stein schlug dem Bauträger vor, eine innovative, bis dahin in Bayern noch nicht verbaute Form der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung einzusetzen: die Baumrigole.

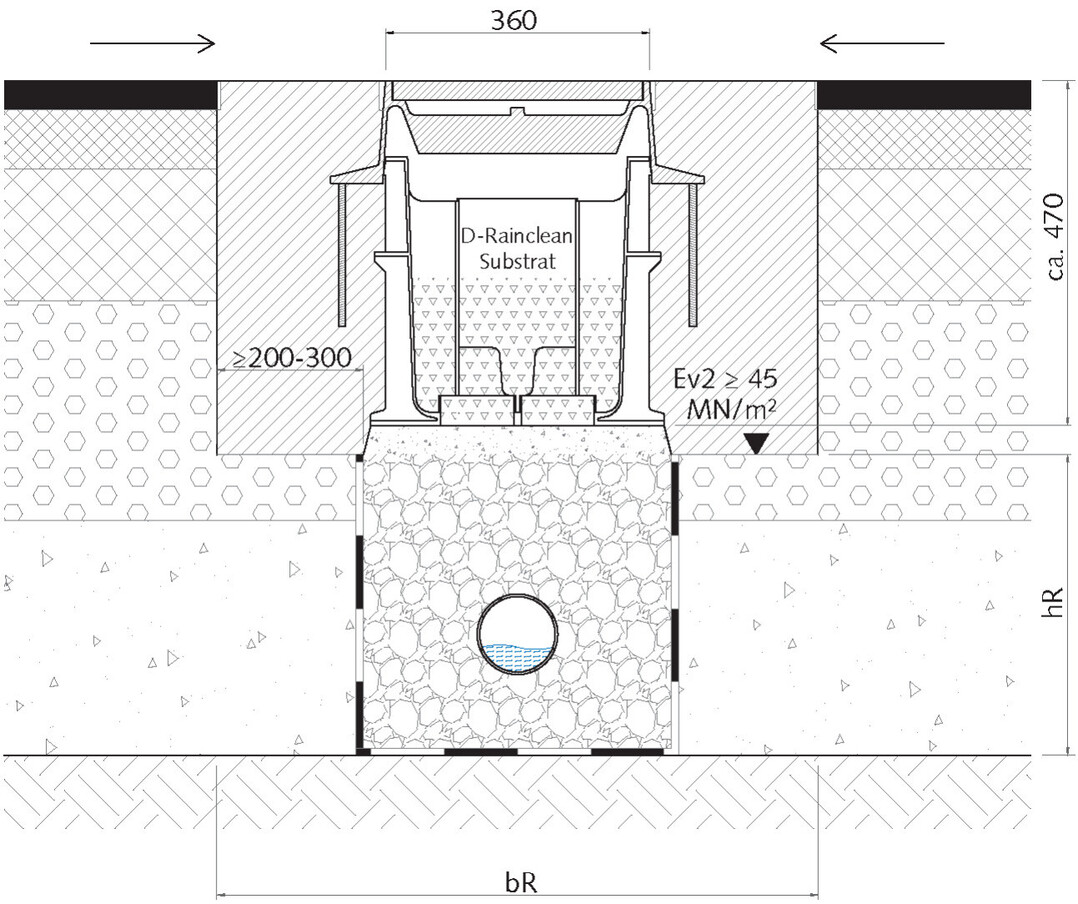

Da das „Stockholmer Modell“ weit von den Vorgaben der FLL-Richtlinien entfernt ist, war es der Stadt Stein wichtig, die Vorgaben der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und die Empfehlungen für Baumpflanzungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL) in Einklang zu bringen. Planerisch wurden deshalb 21 Baumrigolen vorgesehen, die auf zwei Musterbauweisen nach FLL- Standard des Unternehmens Vulkatec Riebensahm GmbH aus Kretz bei Andernach basieren. Durch das IB Siegle wurden diese Musterbauweisen um Sicherheitsstraßenabläufe erweitert, damit verunreinigtes Wasser im Falle eines Ölschadens nicht in die Baumgrube gelangen kann.

Die Funktion

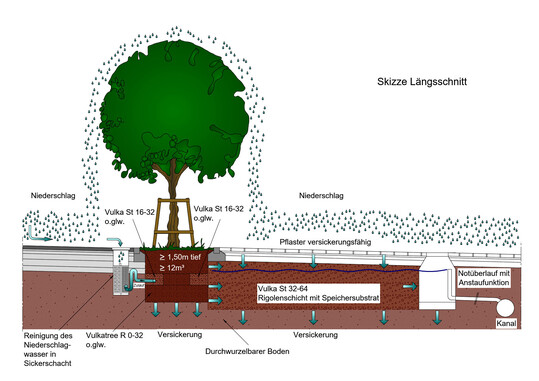

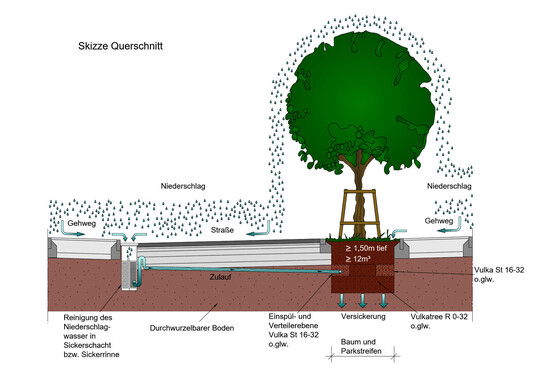

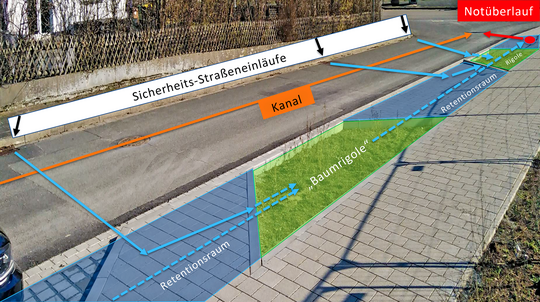

Sickerrinnen und Sicherheitsstraßenabläufe nehmen das Niederschlagswasser auf. Die Reinigung des Oberflächenwassers erfolgt durch Mehrkammersysteme und zugelassene Substrate, die auch den Eintrag von Leichtflüssigkeiten (Öl, Benzin) verhindern können. Im geschlossenen Teil des Rohrleitungssystems wird das gereinigte Wasser, auch unter den Verkehrsflächen hindurch, zu den Baumrigolen transportiert. In der Baumgrube angekommen, wird das Wasser über geschlitzte Rohre in eine grobe „Spülschicht“ (Vulka ST 16-32mm) eingeleitet. Die „Spülschicht“ verhindert einen Rückstau zum Sicherheitsstraßenablauf und dient anderseits dazu, Wasser in das „schwammfähige Rigolensubstrat“ (Vulkatree R 0-32mm) einzuleiten. Das Wasser soll hierbei gleichmäßig um die Wurzeln des Baumes verteilt werden. Die Einleitung findet in Höhe der Wurzeln statt, so dass ein Wasserabzug nach unten gewährleistet bleibt.

Das feine, schwammähnliche Rigolensubstrat (Vulkatree R 0-32mm) dient dem Baum als durchwurzelungsfähiger Standraum. Ist das Substrat gesättigt, läuft das Wasser über in einen zusätzlichen Retentionsraum, der aus grober Lava (Vulka ST 32-64mm) besteht. Sobald auch dieser Retentionsraum gefüllt ist, läuft das überschüssige Wasser in einen Notüberlauf mit Anstauvorrichtung, der an den Mischwasserkanal angeschlossen ist. Im Idealfall läuft kein Wasser in den Kanal über.

Eine Schädigung der Baumwurzeln durch Staunässe wird zusätzlich mit den nach unten offenen Substratkörpern verhindert, die eine Versickerung in den Boden ermöglichen. Der Untergrund muss daher für eine Versickerung geeignet sein. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens und der Retentionsraum aus Lava-Substrat werden in den Berechnungen zur Entwässerung entsprechend berücksichtigt.

Baumsubstrat als Reinigungsstufe

Durch den Einsatz von Sicherheitsventilen können Baumstandorte langfristig und sicher mit gereinigtem Wasser versorgt werden. Die verwendeten technischen Bauteile wie Sickerrinnen und Sicherheitsstraßenabläufe bilden die Reinigungsstufe 1. Als zweite Reinigungsstufe fungiert das Baumsubstrat selbst, da es sich um eine belebte Bodenzone handelt.

Besonders interessant macht dieses Projekt, dass die Entwässerung aufgrund der bayerischen Niederschlagswasserfreistellungsverordnung erlaubnisfrei ist, wenn deren Vorgaben beachtet werden. Es muss also kein langwieriges und kompliziertes Wasserrechtsverfahren durchlaufen werden.

1Der Mehrwert

Wenn Niederschlag fällt, dann trifft er nicht selten auf ausgetrocknete Böden, die Wasser erst nach einiger Zeit aufnehmen können. Eine Durchdringung bis zum Wurzelhorizont ist nur bei langanhaltenden Niederschlägen denkbar. Meist endet der Regenschauer jedoch so schnell, wie er gekommen ist. Für die oft in zu kleinen Baumscheiben stehenden Stadtbäume bleibt am Ende nichts übrig.

Durch Erschließung der öffentlichen Verkehrsflächen als Einzugsbereich zur Baumbewässerung geht buchstäblich kein Tropfen Niederschlag verloren. Selbst geringe Niederschlagsmengen werden direkt in die Wurzelhorizonte der Baumgruben eingeleitet. Das bedeutet, dass 100 % des Niederschlags in erster Linie der Baumbewässerung zur Verfügung stehen und erst im zweiten, nachgeordneten Schritt, „überschüssiges Wasser“ der Entwässerung über eine Versickerung zugeführt wird. Mit dieser Bauweise werden drei Vorteile erreicht:

Deutlich mehr pflanzenverfügbares Wasser im Jahresverlauf

100 % Versickerung vor Ort und damit Anreicherung der Grundwassermenge

Entlastung der vorhandenen Kanalisation durch Abkopplung des Regenwassers.

Kein Winterdienst

Da diese Systeme kaum und in dieser speziellen Zusammensetzung noch nie verbaut wurden, beabsichtigt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) Veitshöchheim, das Projekt langfristig mit einem Versuch zu unterstützen. Die Versuchsfrage könnte lauten: Wie kommen unterschiedliche Stadtbäume mit der Rigolenbauweise zurecht, und schaffen es Baumrigolen, für eine ausreichende Wasserversorgung zu sorgen?

Was wir heute schon wissen, ist, dass Streusalz nicht in das System gelangen darf, da es schädlich für den Baum ist und durch die hier verwendeten Reinigungsanlagen nicht herausgefiltert werden kann. Daher findet auf den Fahrbahnen kein Winterdienst statt. Ein Umschaltbetrieb von Sommer- auf Winterbetrieb dürfte eine praktikable Lösung sein.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.