„Wir sind Teil des Rettungsteams“

Unter dem Titel „Grüne Antworten auf heiße Fragen“ veranstaltete Häussermann Stauden+Gehölze in Möglingen zusammen mit dem Verband GaLaBau Baden-Württemberg eine Tagung zur klimaresilienten Gestaltung öffentlicher Räume. Spannende Vorträge und eine Betriebsführung begeisterten die rund 170 Gäste aus Kommunen und GaLaBau.

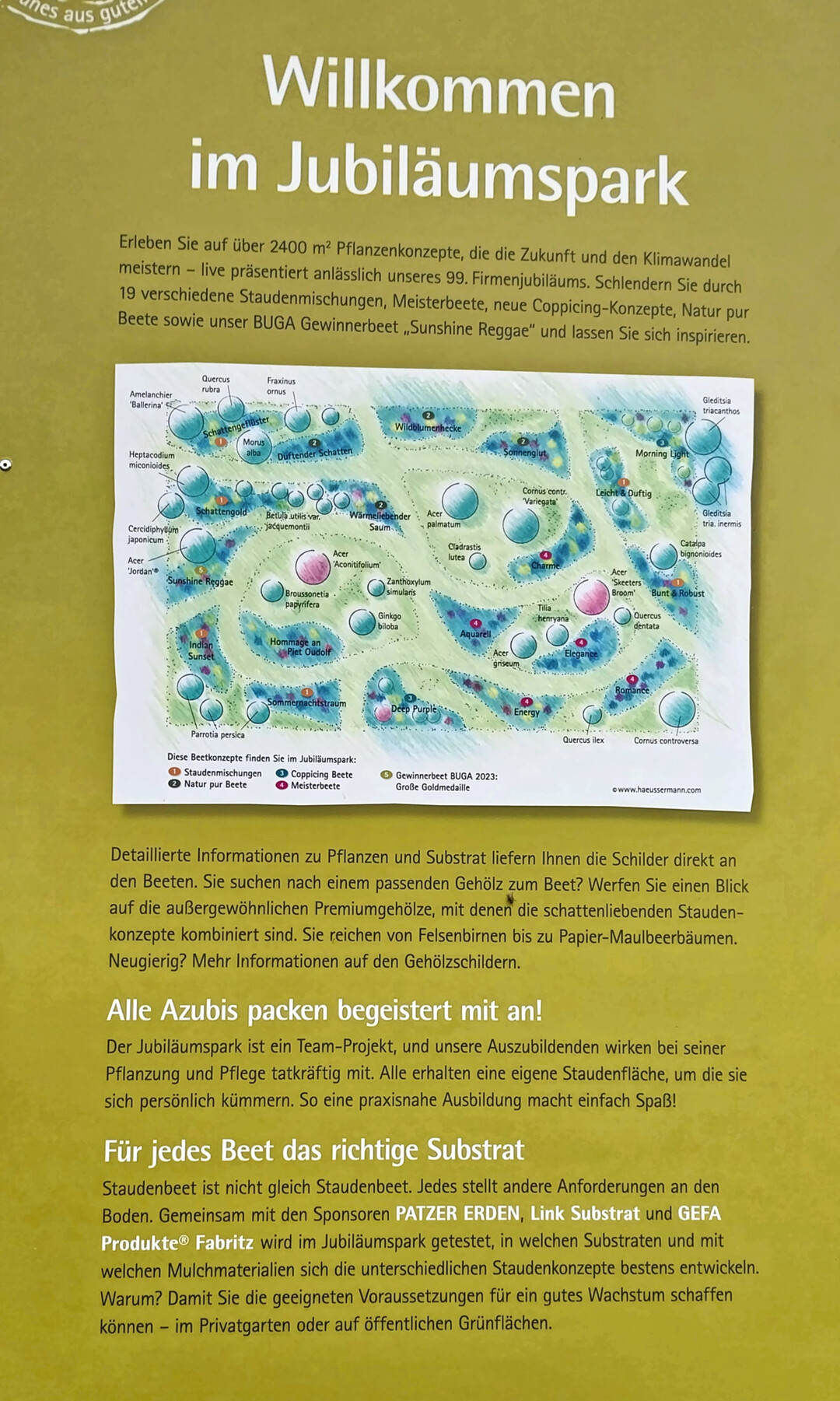

von Claudia von Freyberg erschienen am 18.07.2025Das 99. Jahr des Bestehens des Unternehmens Häussermann, Lieferant für GaLaBau und Einzelhandel, wird begangen mit zahlreichen Veranstaltungen im Festzelt am neuen Jubiläumspark. Dieser ist ein Schaugarten, der die ganze Woche über besucht werden kann – mit Azubis, Kunden oder einfach zum Genießen. Die junge Generation bei Häussermann hat viel vor: Im Bau befindet sich das „Forum h“, ein Beratungszentrum, in dem GaLaBau-Betriebe und Planungsbüros den Kunden ihre Entwürfe präsentieren und mit ihnen sprechen können – in Verbindung mit dem Besichtigen und Auswählen von Pflanzen in unmittelbarer Nähe. Auch ein Tagungsraum ist im Gebäude vorgesehen. Wir werden berichten, wenn es so weit ist.

Die Tagung am 17. Juli befasste sich mit der Gestaltung öffentlicher Räume hinsichtlich Pflanzenverwendung und Wasserhaushalt, um die zunehmende Hitze im Siedlungsraum zu verringern und erträglich zu machen. Eine interdisziplinäre Aufgabe, bei der wir „ins Handeln kommen müssen“, wie Landschaftsarchitektin Kati Häussermann bei der Begrüßung betonte. Sie bedankte sich beim Verband GaLaBau Baden-Württemberg (VGL), dem Kooperationspartner für die Veranstaltung. „Wir sehen uns als Partner für alle Ebenen.“ Landschaftsarchitekt und Gärtner Johan Müller aus Fürth im Odenwald führte durch das Programm.

Marco Riley, einer der Geschäftsführer des VGL, würdigte in seinem Grußwort die Firma Häussermann als Betrieb mit Haltung, der ein aktiver Partner des GaLaBaus sei. Er wies auf die notwendigen Änderungen in der Stadtgestaltung hinsichtlich des Klimawandels hin, die zum Beispiel in Paris schon Realität sind. „Das ist keine Zukunftsmusik, wir sind mittendrin.“ Der GaLaBau spiele eine Schlüsselrolle dabei, „und wir brauchen Pflanzen, um diese Rolle zu erfüllen“, erklärte Riley.

Zunächst erläuterte Jonas Gerke von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze, untermauert mit vielen Zahlen und Grafiken verschiedener wissenschaftlicher Quellen. Ältere und chronisch kranke Menschen, Kinder und sozial Schwache seien besonders gefährdet, letztere deshalb, weil sie oft in Stadtvierteln mit wenig Grün wohnen. „Die Zahl der Verkehrstoten sinkt, die Zahl der Sterbefälle durch Hitze dagegen steigt“, auch dies belegte Gerke mit Zahlen aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland. Unter www.hitze.info gibt es Tipps, wie man sich vor Hitze schützen kann.

Prof. Tobias Baur von der Ostschweizer Fachhochschule griff diesen Sachverhalt auf: „Trotzdem müssen wir um jeden Baum kämpfen, weil er ein Risiko für den Verkehr darstellt.“ Zur Hitze kämen Dürre, Starkregen und Artensterben. „Kommunen im Klimawandel sind ein medizinischer Notfall, und wir in der grünen Branche sind Teil des Rettungsteams.“ Baur erläuterte mit vielen erfolgreichen Beispielen aus Deutschland und der Schweiz das Prinzip Schwammstadt und die Verfahren dahinter, vor allem den Aspekt Entsiegelung. „Wir versiegeln immer mehr, die Temperaturkarten werden immer roter“, bedauerte Baur. Bisher seien wir bestrebt, Wasser möglichst schnell abzuleiten, so dass die Kanalisation überlastet sei. Baur erläuterte, wie wir aus der Natur für die grün-blaue Infrastruktur lernen können – hier sei der Anteil der Versickerungs- und Verdunstungsflächen weit höher – das sei wirksam gegen Hitze und Hochwasser. Bepflanzte Flächen kühlten nachgewiesenermaßen mehr als reine Wasserflächen.

„Wir müssen jegliche Infrastruktur hinterfragen“, forderte der Wissenschaftler. Um Ängste abzubauen bezüglich Veränderungen, Kosten oder Sicherheit, sei es sinnvoll, das Regenwasser sicht- und erlebbar zu machen, also „Oberflächenentwässerung zum Anfassen“. Multifunktional gestaltete Flächen, die zum Spielen und zum Aufenthalt einladen und wo sich Tiere ansiedeln, zeigte Baur an realen Projekten. In der anschließenden Diskussion ging es auch um kritische Dinge wie gegenläufige Vorschriften, Salzeintrag oder vertragliche Fragen. Baur betonte, dass schon viele kleine Lösungen im Bestand schon sehr viel brächten.

Vor dem nächsten Vortrag stellte Alexander Häussermann sich und das Unternehmen sowie das Vorhaben „Forum h“ vor. Tagen, netzwerken, Kunden beraten – das seien die Ziele, eingebunden in die Umgebung aus Pflanzenkultur und -verkauf.

Staudenpflege – wenig, aber die richtige

Staudenfachmann Till Hofmann aus Rödelsee, der mit seiner Frau eine Staudengärtnerei führt, erklärte Nutzen und Anwendung von Staudenmischpflanzungen sowie von Mulchmaterialien, wobei er Sand klar favorisierte. Er bringe den größten Spareffekt, er sei überall zu haben, das Unkraut lasse sich leichter entfernen, und man kniee angenehmer. Staudenmischpflanzungen sollten nie ohne Mulch ausgeführt werden, er halte die Pflanzung kühler und feuchter und fördere das Bodenleben. Man solle auch nicht nur trockenheitsverträgliche Mischungen pflanzen, die kein Wasser brauchen, denn die Kühlung der Umgebung funktioniere ja über Verdunstung. „Nicht nur sparen, sondern investieren“, regte Hofmann deshalb an.

Zudem äußerte sich Hofmann über den Begriff Pflege. „Pflegeleicht“ sei höchstens Rasen, den müsse man nur mähen. Stauden bräuchten dagegen zwar wenig Pflege, aber die richtige, gezielte, die eben auch Fachwissen brauche. Den Anfängen wehren, Unkraut entfernen, Dynamik steuern – am Ende seien es wenige Handgriffe. Pflege müsse Spaß machen, dann könne sie den Wert der Pflanzungen halten und steigern. „Staudenpflanzungen werden erst ab dem vierten Jahr richtig schön, vorher sind sie nur bunt.“

Bäume in der Stadt – eine lohnende Herausforderung

Klaus Körber aus Veitshöchheim gab Empfehlungen für klimawandeltaugliche Straßenbäume, betonte aber, dass auch sie gut ernährt und gewässert werden müssen, um ihren Zweck – Kühlung, Schatten, Sauerstoff zu spenden – auch erfüllen zu können („Boden – die letzte Patrone in der Innenstadt“). Er zündete ein rhetorisches fränkisches Feuerwerk, gespickt mit zahlreichen Bildern von Baumarten und -sorten, die er abhängig vom Standort für geeignet hält. „Es gibt keine Art, die überall funktioniert.“ Es plädierte für heimische und fremdländische Arten sowie neue Sorten, um die Ansprüche an Robustheit gegenüber städtischen Bedingungen und als Lebensraum für die Fauna dauerhaft bedienen zu können. Eine Möglichkeit seien auch mobile Bäume in Kübeln, wobei hier noch mehr auf gutes Substrat zu achten sei.

Jörg Jaroszewski, Leiter der Stadtgärtnerei Stein, berichtete über das erfolgreiche Konzept mit Baumrigolen in seiner Stadt (siehe Artikel in Flächenmanager 2/2024). Hier hat man gemeinsam mit einem Investor ein klassisches Schwammstadtprojekt verwirklicht, das mithilfe von Fördermitteln finanziert und unter dem Begriff Schwammstadt höher dotiert wurde. „New York – Paris – Stein“ fasste der Referent augenzwinkernd die bekannten Städte mit solchen Projekten zusammen.

Christine Hellerström vom Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz stellte vor, wie man Fördermittel für Projekte bekommen kann.

1

Zu jedem Themenblock gab es eine Fragerunde, die eifrig genutzt wurde. Zudem zeichnete Cornelia Häussermann vier Städte und Gemeinden im Rahmen des Jubiläumswettbewerbs für innovative Kommunen für Projekte aus: Güglingen, Crailsheim, Wiernsheim und Straubenhardt. Sie erhielten jeweils Pflanzen für 99 m2 (dreimal) und 50 m2 (einmal) für Staudenmischpflanzungen.

Im Anschluss wurden Betriebsbesichtigungen angeboten – eine einmalige Gelegenheit, das vielfältige und gut aufgestellte Unternehmen mit seinen Produktionsflächen, der Versandhalle und dem Gartencenter kennenzulernen.

2

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.