Weißer Maulbeerbaum (Morus alba)

Was können unsere Stadtbäume der Zukunft sein? In der Serie „Steckbrief Klimabaum“ stellt Dr. Philipp Schönfeld Baumarten vor, die im Rahmen des Projektes Stadtgrün 2021 auf ihre Tauglichkeit untersucht wurden. Dieses Mal ist es der Weiße Maulbeerbaum – Morus alba.

von Dr. Philipp Schönfeld erschienen am 02.10.2025Deutscher Name: Weißer Maulbeerbaum

Botanischer Name: Morus alba

Verbreitung: Die Weiße Maulbeere war vor dem Anbau durch den Menschen in China, Korea, Nord-Indien und im Himalaja beheimatet und ist dort vermutlich schon seit 4.500 Jahren in Kultur. Da sie die wichtigste Maulbeer-Art für die Seidenraupenzucht darstellt, wird sie inzwischen auch in vielen anderen klimatisch geeigneten Regionen außerhalb Chinas gepflanzt. Seit circa 550 n.Chr. wird sie in Griechenland und ab etwa dem 12. Jahrhundert in Sizilien kultiviert.

Lebensbereichkennziffer: Im System der Lebensbereichkennziffern nach P. Kiermeier trägt der Weiße Maulbeerbaum die Kennziffer 6.3.1.3. „Steppengehölze und Trockenwälder“; Boden mäßig trocken bis frisch, gelegentlich feucht, Luft- und Bodentrockenheit vertragend, Boden schwach sauer bis alkalisch, sandig bis sandig-lehmig; Standort sonnig-heiß, schattenunverträglich, wärmeliebend beziehungsweise wärmebedürftig, spätfrostempfindlich. Winterhärtezone 5a. In der Klima Arten Matrix wird die Weiße Maulbeere in die Kategorie 1.2 eingeordnet, das bedeutet Trockentoleranz „sehr geeignet“, Winterhärte „geeignet“.

Wuchs: Frei wachsend entwickelt er sich zu einem bis zu 15 m hohen Baum mit einer tief angesetzten ungleichmäßigen und breitkugeligen Krone.

Blätter: 8 bis 15 (–20) cm lang und 5 bis 15 cm breit, Form breit eiförmig, sehr unterschiedlich gelappt mit zugespitzter Blattspitze und gesägten bis gezähnten Blatträndern, oft feigenblattähnlich, die Blattadern sind auf der Blattunterseite behaart, Blattfarbe hellgrün glänzend, Herbstfärbung gelb. Die Blätter lieferten über Jahrtausende das Futter für die Seidenraupen.

1Blüten: Morus alba ist ein- oder zweihäusig. Es werden achselständige, kleinere weibliche und größere männliche Kätzchen gebildet.

Früchte: essbar, reifen Ende Juni bis Ende Juli, Farbe variabel von weiß über rosafarben bis schwarz, Geschmack fad-süßlich. In Südeuropa ist er daher seit langer Zeit ein beliebtes Obstgehölz und es gibt zahlreiche Sorten mit unterschiedlichen Fruchtgrößen und -farben. Die Früchte können frisch verzehrt werden und zur Bereitung von Saft oder Wein genutzt werden. Zur Lagerung müssen sie getrocknet werden, da sie frisch nicht lagerfähig sind.

Hinweise zur Verwendung: In den Empfehlungslisten für Klima- oder Zukunftsbäume fehlt häufig diese Art, die es verdient, mehr in den Vordergrund gerückt zu werden. Sie gehört zu einer der ältesten Kulturpflanzen überhaupt.

Der Lebensbereich 6 „Steppengehölze und Trockenwälder“ ist der Lebensbereich, aus dem viele der gegenwärtig als „Klimabäume“ empfohlenen Arten stammen. Morus alba steht damit in Bezug auf die Lebensbereichkennziffer in einer Reihe mit Celtis australis, Fraxinus ornus, Robinia pseudoacacia, Ginkgo biloba, Quercus frainetto, Q. cerris, Q. pubescens, Tilia tomentosa, Acer opalus, A. monspessulanum etc.

Guter Stadtbaum

Mit seinen Standortansprüchen und auch seiner Anspruchslosigkeit bringt der Weiße Maulbeerbaum beste Voraussetzungen mit zur Verwendung als Stadtbaum. Nur eine Überpflasterung der Baumscheibe mag er nicht. In den ersten Jahren nach der Pflanzung sollten Maulbeeren bei starkem Frost geschützt werden. Danach sind sie völlig winterhart. Da sie sich auf Grund ihrer tief angesetzten Krone nur schwer auf 4,5 m aufasten lassen, sind sie für Hauptstraßen eher weniger geeignet. Aber an Nebenstraßen, auf breiten Grünstreifen, im Stadtpark und auf Spielplätzen aber auch in Hausgärten ist die Maulbeere ein hervorragender Schattenspender, der mediterranes Flair verströmt. In gemischten Gehölzstreifen und frei wachsenden Hecken oder als Solitär macht er auch als mehrstämmiger Großstrauch eine gute Figur.

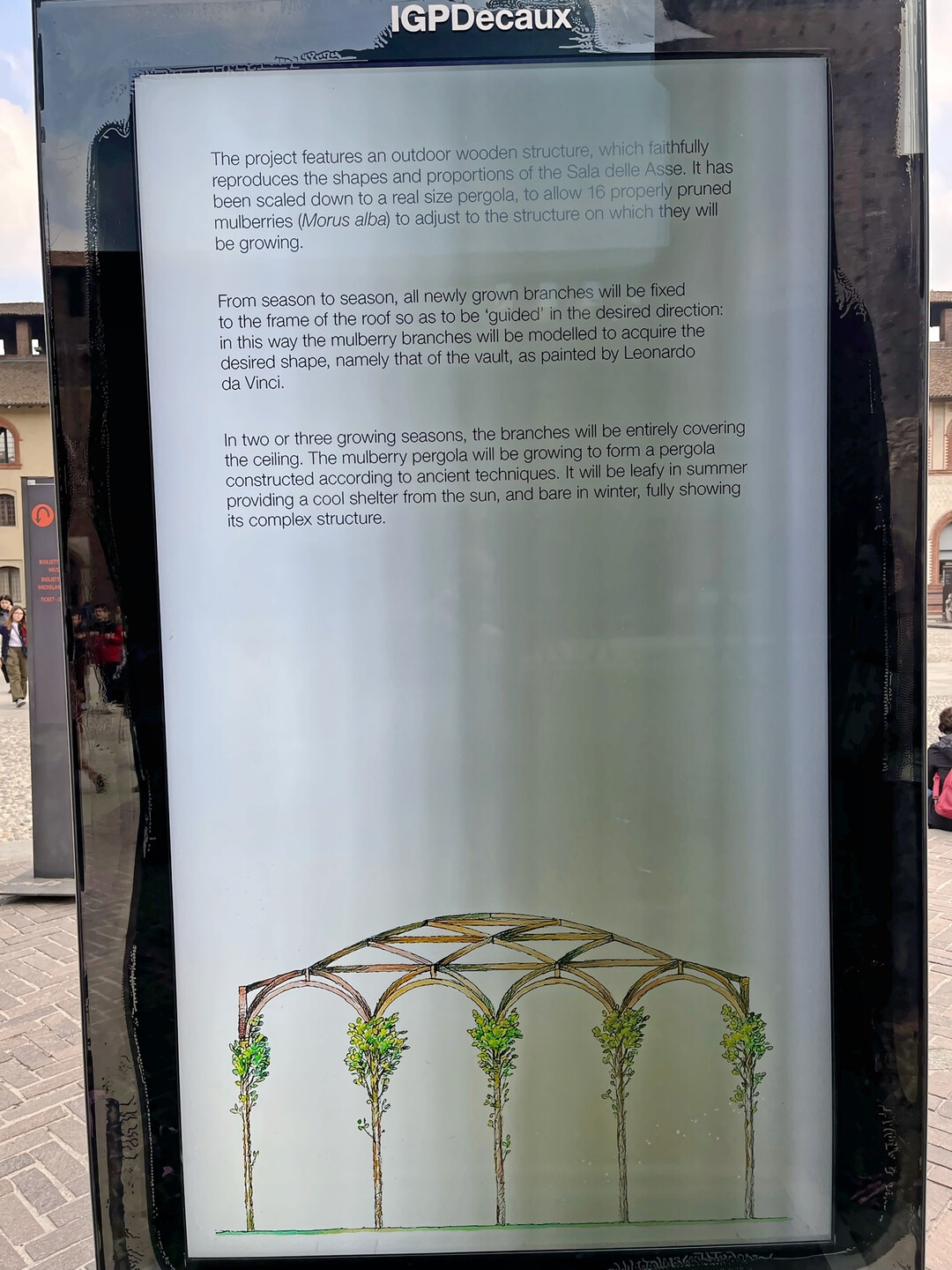

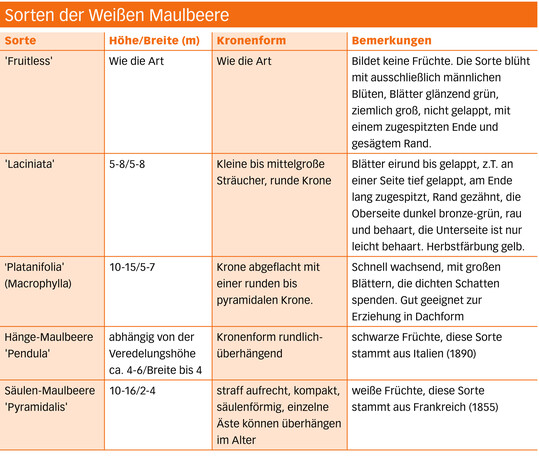

Morus alba ist darüber hinaus sehr schnittverträglich und kann als Schnitthecke, Spalier oder zu Lauben(gängen) erzogen werden. Die Sorte Morus alba ‘Fruitless’ ist eine männliche Form, die keine Früchte ausbildet und überall dort verwendet werden sollte, wo die herabfallenden und stark färbenden Früchte stören. Diese Sorte zeichnet sich durch ein besonders ausdrucksvoll gestaltetes Blatt aus, das in der Form an Platanus orientalis erinnert. Morus alba ‘Fruitless wird nicht nur als „normaler“ Hochstamm, sondern auf Grund ihrer Wuchsform besonders gern als Dachform erzogen.

2Für enge Standorte bieten Baumschulen die Sorte ‘Pyramidalis’ mit schlank-aufrechter Kronenform an. Last but not least können Weiße Maulbeerbäume sehr alt werden. Auf dem ehemaligen Kirchhof an der Potsdamer Straße in Berlin standen 1797 noch 28 Maulbeerbäume, die wohl seinerzeit in Folge des Edikts von Friedrich dem Großen von 1752 an gepflanzt worden sind. Drei davon sind heute noch erhalten und vital. Die innen hohlen Stämme weisen Stammumfänge von über 3,50 m auf.

3Auf dem Gut Zernikow standen um 1750 circa 8.000 Maulbeerbäume, von denen 20 noch erhalten sind. Die circa 1 km lange geschützte Allee wurde durch die Initiative Zernikow e. V. in den Jahren 1999 bis 2007 mit Neupflanzungen ergänzt und regelmäßig gepflegt. Jedes Jahr wird in Zernikow am ersten Sonnabend im August ein Maulbeerfest veranstaltet.

4Weitere Maulbeerarten:

Morus nigra, Schwarze Maulbeere, die deutlich höhere Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit stellt als M. alba, Lebensbereichkennziffer 6.4.1.4. KLAM 2.3, Trockentoleranz „geeignet“, Winterhärte „problematisch“; Winterhärtezone 6b. Es gibt zahlreiche Fruchtsorten, deren Früchte aromatischer sind als die von M. alba.

Morus rubra, Rote Maulbeere, Lebensbereichkennziffer 3.3.1.3, für frische bis feuchte, lehmige und nährstoffreiche Böden, wärmeliebend bzw. wärmebedürftig, spätfrostempfindlich; Winterhärtezone 6a.

Literatur

EISELT, M.G. UND SCHRÖDER, R. (1977): Laubgehölze. Verlag J. Neumann Neudamm LOMBARTS, P. (2003): Winterharte Maulbeeren. Gartenpraxis, 11, S. 10-15 PIRC, H. (2018): Maulbeeren zum Naschen. Gartenpraxis, 8, S. 24-27 ROLOFF, A. (HRSG.) (2021): Trockenstress bei Bäumen. Verlag Quelle und Meyer

Autor: Dr. Philipp Schönfeld dr.schoenfeld_nuernberg@web.de

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.