Smarte Technik für Radwege

Wenn der Radverkehr weiter zunehmen soll, müssen die Verantwortlichen auch im Winter für befahrbare und sichere Radwege sorgen. Kleinkehrfahrzeuge und Schmalspur-Geräteträger können mit entsprechender Ausrüstung die beste technische Lösung sein. Die Hersteller unterstützen ihre Kunden auch mit elektronischen Hilfen zur Programmierung und Ausführung von Räumroutinen sowie zum Leistungsnachweis.

von Joachim Zeitner erschienen am 02.09.2024In den vergangenen Jahren haben der Anteil Radfahrender in der deutschen Bevölkerung sowie der Radverkehr beträchtlich zugenommen. Ein bedeutender Treiber dieser Entwicklung sind die komfortablen E-Bikes. Auch wenn der große Fahrrad-Einkaufsboom zur Corona-Pandemiezeit wieder abgeflaut ist, nutzen offenbar weiterhin deutlich mehr Menschen das Fahrrad für die täglichen Wege zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit. Im Winter geht der Radverkehr deutlich zurück, aber nicht mehr so stark wie vor Jahren noch. Dies belegen die letzten Umfragen des Deutschen Mobilitätspanels. Sollen sich noch mehr Radfahrende eingeladen fühlen, ihr umweltfreundliches Vehikel ganzjährig zu nutzen, müssen Radwege bei Schnee und Glätte zuverlässig geräumt und gestreut werden.

Sofern bestehende Straßen als Radwege mitgenutzt oder umgewidmet werden, kann man mit großen Räumfahrzeugen lange Strecken fahren und breitflächig wirken. Aufgrund ihrer Fahrzeugbreite passen sie aber nicht auf baulich getrennte Radwege. Hier helfen kompakte Fahrzeuge weiter, die auch auf Gehwegen fahren dürfen. Denn viele Radwege sind auf Gehwegen eingerichtet – und dort gilt die bekannte Gewichtsgrenze von 3,5 t. Zahlreiche Schmalspur- und Kleinkehrfahrzeuge mit passenden An- und Aufbauten zum Räumen und Streuen erfüllen diese Kriterien und bieten einen weiteren Vorteil, nämlich dass sie mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden können. Die Hersteller bieten auch passende Telematik- und Softwarelösungen, damit Flottenmanager die Kehrfahrten planen, überwachen, dokumentieren und abrechnen können.

Was der Markt bietet

Bei Aebi Schmidt (www.aebi-schmidt.com) kommt die vielseitig nutzbare Kehrmaschine Flexigo 150 (1,5 m³) für Winterdienst auf Radwegen infrage. Der kleinste Allrounder in der Kehrmaschinen-Familie von Schmidt kommt mit seiner Knicklenkung auf schmalen, kurvigen Räumparcours zuverlässig zurecht und bleibt mit permanentem Allradantrieb auch in gebirgigen Regionen sowie auf verschneiten Verkehrswegen zuverlässig in Fahrt. Im Sommerdienst mit Saug-Kehr-Einheit und Sammelbehälter in der Straßenreinigung unterwegs, fährt die Flexigo im Winter mit Schneepflug, Kehrbesen oder sogar Schneefräse an der Front und mit einem Streuaufbau los.

Die vergleichsweise hohe Nutzlast von 1 t bei 3,5 t Gesamtgewicht ermöglicht den Einsatz großer Streuer-Aufbauten. Für einen professionellen, digital unterstützten Einsatz sorgt auf Wunsch das Betriebs- und Flottenmanagementsystem „IntelliOPS Winterdienst“. Vier Module dienen zum Einrichten von Räum- und Streurouten, zur Erfassung von Standort und Betriebsart, zur Analyse und Berichterstattung sowie zu Monitoring und Wartungsplanung.

Bei Bucher Municipal (www.buchermunicipal.com) rückt man eine Leichtversion der 2-m³-Kehrmaschine Bucher CityCat V20 in den Mittelpunkt, nämlich den knickgelenkten Leistungsträger Bucher CityCat VS20 mit Stufe-5-Motor. Das Fahrzeug (3,5 t) kann auf Gehwegen eingesetzt und mit dem B-Führerschein (Pkw) gefahren werden. Das vollelektrische Schwestermodell Bucher CityCat VS20e besitzt ein Batteriepaket mit genügend Kapazität für mindestens 7 h. Zum Schneeräumen bietet der Hersteller unter anderem den Keil-Vario-Pflug der Baureihe Bucher Unix. Er besitzt eine hochfeste, aber leichte Pflugschar. Die serienmäßige Neopren-Schürfleiste ermöglicht eine verlässliche, aber fast lautlose Schneeräumung.

Ebenfalls aus eigener Fertigung ist der Streuaufsatz Husky, mit dem je nach Modell Trockenstoff, Feuchtsalz oder reine Sole breitengenau über den Streuteller ausgebracht werden können. Als vollintegrierter Streuer ist er komplett auf Form und Kontur des Fahrzeugs ausgelegt. Mit Bucher Assist bietet der Hersteller ein Flottenmanagementsystem zur Steuerung von Schneepflug- und Streueinsätzen. Es umfasst auch ein Routenmanagementsystem, das dem Kunden erlaubt, seine gesamte Winterdienstflotte optimal einzusetzen sowie einzelne Touren zu kontrollieren und auszuwerten.

Bei Hako (www.hako.com) sieht man unter seinen Kompaktkehrfahrzeugen der Baureihe Citymaster das zweitgrößte Modell 1650 – einen kompakten Knicklenker in der 3,5-t-Klasse – als bestens geeignet, lange Räum- und Streuroutinen auf Radwegen zu fahren. Neben dem 55-kW-Dieselmodell bringt der vollelektrische Citymaster 1650ZE viele Vorteile beim Bearbeiten von Radwegen – unter anderem die Möglichkeit, in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden nahezu lautlos Räum- und Streueinsätze zu fahren. Das gilt im Übrigen genauso für die Kehrroutinen und birgt den zusätzlichen Charme, dass diese bei geringerem Verkehrsaufkommen besonders zügig und effizient ausgeführt werden können.

Wie allgemein in der Fachwelt sieht man bei Hako das Arbeiten mit Sole als die umweltfreundlichste und energiesparendste Methode des Ausbringens von Taumittel. Mit Hako-Fleet-Management unterstützt der Hersteller seine Kunden dabei, ihre Fahrzeugflotten effizient zu verwalten, Einsätze zu planen, zu koordinieren, zu überwachen und Leistungsnachweise zu erbringen.

Bei Kärcher (www.kaercher.com/de) schließlich ist die neue Kehrmaschine MC 150 das kompakteste von Kärcher erhältliche Modell in der 1,5-m3-Klasse. Neu in dieser Klasse ist die aktive hydropneumatische Federung mit Einzelradaufhängung, die abhängig vom Fahrzeuggewicht reagiert. Somit ist der Federungskomfort unabhängig von der Beladung des Fahrzeugs gleichbleibend hoch. Der Hintergrund: Üblicherweise ist die Federung in dieser Klasse nur auf eine Betriebslast ausgelegt. Das bedeutet, dass nur bei vollem oder leerem Kehrgutbehälter komfortables Fahren möglich ist. Weicht die Betriebslast davon ab, ist die Federung entweder schwammig oder hart. Auch die Doppelsitzerkabine der MC 150 ist auf Ergonomie ausgelegt und anwenderfreundlich gestaltet.

In puncto Motorisierung und Kehrtechnik ist die MC 150 ebenfalls sehr gut ausgestattet: Der 48 kW-Kubotamotor sorgt für einen soliden Antrieb und kann bei Bedarf mit alternativen Kraftstoffen wie hydrierten Pflanzenölen (HVO) betrieben werden. Optional ist eine Differenzialsperre erhältlich. Das strömungsoptimierte Saugsystem liefert sehr gute Ergebnisse selbst bei niedriger Motordrehzahl und ist besonders kraftstoffsparend. Die Reinigungsleistung ist mit der nächsthöheren 2-m³-Modellklasse vergleichbar. Zur Dokumentation bietet Kärcher Municipal derzeit kein eigenes System an.

Praktische Empfehlungen

Diese Beispiele machen deutlich: Winterdienst auf Radwegen ist mit moderner Fahrzeugtechnik machbar und effektiv. Einen griffigen Ansatz der Glättebekämpfung bilden die kompakten Kehrfahrzeuge in ihrer Zweitverwendung als Räum- und Streufahrzeuge. Ähnliches gilt selbstverständlich für alle anderen Kommunal-Geräteträger, sofern sich ihr zulässiges Gesamtgewicht damit verträgt, ob sie auf gehweggeführten Radwegen überhaupt eingesetzt werden dürfen. Welche An- und Aufbauten zum Winterdienst praktikabel sind – dabei gehen die Ansichten auseinander.

Ob etwa Frontkehrmaschinen oder Räumschilde die bessere Wahl zum Schneeräumen sind – dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Durch das niedrige Fahrtempo der Räumfahrzeuge auf Radwegen, heißt es einerseits, kann mittels Kehrbesen eine intensivere Schneeräumung möglich sein als mit dem Schneepflug. Einer anderen Ansicht nach können Pflüge mit Schürfleisten aus geeigneten Materialien eine oberflächengenaue Räumung ermöglichen, ohne dass durch rotierende Elemente (wie bei Kehrwalzen) Fremdkörper von der Fahrbahn aufgeschleudert werden und Gefahren für Mensch und Gegenstände in der Umgebung verursachen.

Welcher Streustoff für Radwege?

Die Suche nach geeigneten Methoden zum Winterdienst auf Radwegen wirft auch die Frage auf, welche Streustoffe zu bevorzugen sind. Abstumpfende Stoffe können einen gefährlichen Rollsplitt-Effekt auslösen und bergen damit erhebliche Sturzgefahren. Zudem sind sie nicht umweltfreundlicher als eine sparsame Verwendung umweltschonender Auftaustoffe – die Gesamt-Ökobilanz ist beträchtlich schlechter. Bei den auftauenden Stoffen wiederum hat sich Kochsalz, also Natriumchlorid, hinsichtlich einer ganzheitlichen Ökobilanz gegenüber alternativen Taumitteln als die bessere Lösung herausgestellt. Zu diesem Ergebnis kamen die Akteure eines Forschungsvorhabens der Stadt Hamburg zum Radweg-Winterdienst.

Besonders sparsam und gezielt wiederum lässt sich Kochsalz durch die Flüssigstreuung (FS 100) ausbringen. „Als ideal für die Sicherstellung einer guten Befahrbarkeit“, stellte Dr.-Ing. Horst Hanke, Vorsitzender des Fachausschusses Winterdienst im Verband kommunaler Unternehmen (VKU), in einem Vortrag während des Kolloquiums Straßenbetrieb 2023 in Karlsruhe fest, „hat sich die Kombination aus guter mechanischer Räumung – Kehren – und der Ausbringung sehr geringer Salzmengen durch Sprühen von Salzlösung FS 100 erwiesen.“

Auf welche Art FS 100 am besten flächig, mengen- und breitengenau aufgebracht wird, auch dazu gehen die Meinungen auseinander. Einige Akteure befürworten Solesprüher und argumentieren, dass man damit breitengenau Sole ausbringen kann, ohne etwa Straßenbegleitgrün damit zu kontaminieren. Andere sagen, dass Streuautomaten mit Streuteller heute ein technisches Niveau erreicht haben, ebenfalls breitengenau zu streuen. Sie bergen auch den zusätzlichen Charme, auch Trocken- oder Feuchtsalz ausbringen zu können und all dies mit wechselbarer Streubreite.

Beispiel aus Niedersachsen

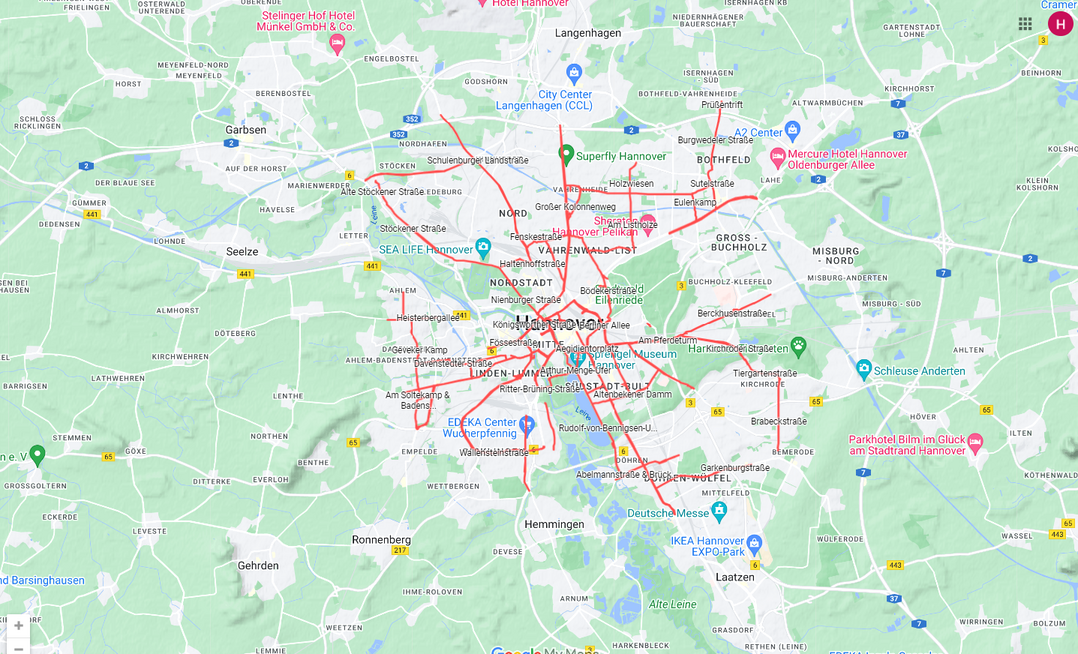

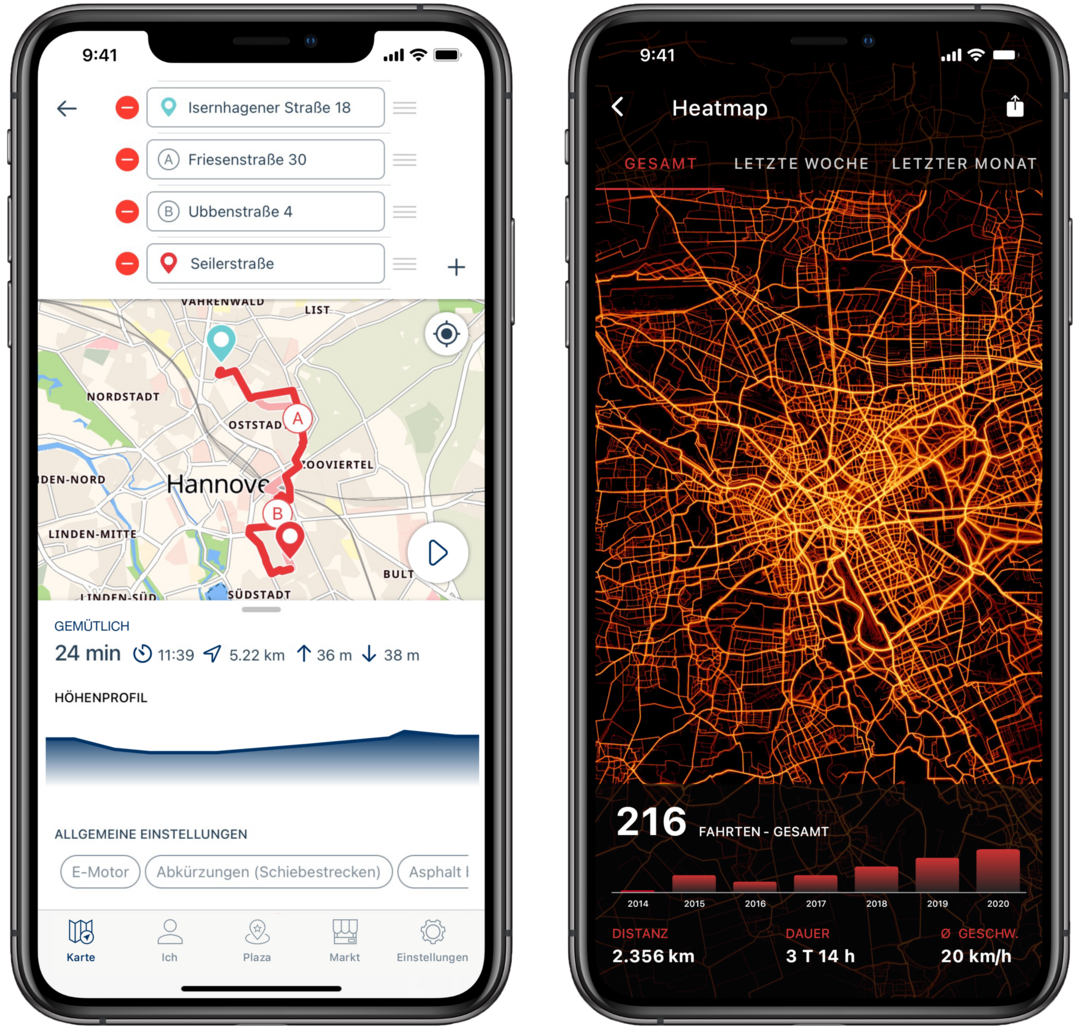

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover beispielsweise haben es die Verantwortlichen für Winterdienst überwiegend mit Reifglätte und gefrierender Nässe zu tun, berichtet Simon Grabow, stellvertretender Leiter der Straßenreinigung beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Seine 360 Mitarbeitenden führen Straßenreinigung und Winterdienst aus, dabei betreuen sie mit einer eigenen Fahrzeugflotte auch das 250 km umfassende Radwegenetz. Von den rund 80 Fahrzeugen sind – bis auf einige Multicar-Geräteträger – alles Kleinkehrfahrzeuge, die mit 3,5 t Gesamtgewicht auf Gehweg-Radwegen verwendet werden können. Die markengemischte Flotte besteht weitaus überwiegend aus Einheiten von Aebi Schmidt, Bucher Municipal und Hako. Allerdings werden auf Fahrradstraßen, also vorrangig dem Radverkehr gewidmeten Anliegerstraßen bis 3,50 m Breite, auch größere Winterdienstfahrzeuge verwendet, die je nach Arbeitsbreite die Fahrbahnen teilweise mit einer Hin- und Rückfahrt bearbeiten können.

1Genau wie Dr. Horst Hanke es vorschlägt, bewährt sich in Hannover überwiegend die Arbeit mit Walzenräumung und Soleausbringen: „Lediglich bei hohem Schneeaufkommen wird mit Pflügen geräumt und bei Temperaturen unter –6 °C verwenden wir Feuchtsalz FS 30“, erläutert Simon Grabow. „Als Taumittel verwenden wir Natriumchlorid. Bereits vor mehr als zehn Jahren haben wir erfolgreich den Einsatz von Magnesiumchlorid getestet. Dieses Material lässt sich in geringeren Mengen verwenden und auch bei tieferen Temperaturen. Wirtschaftlicher ist allerdings das herkömmliche Kochsalz“ (siehe Porträt Kommune „aha-Erlebnis im Winterdienst in FLÄCHENMANAGER 3/2019, Seite 34).

Ob nun das Solesprühen über Düsen oder das Ausbringen über Streuteller die bessere Wahl sind, darauf hat er auch eine Antwort: „Wir haben in unserer Landeshauptstadt mit einer Fülle an schützenswertem Straßenbegleitgrün zu tun. Daher wollen wir beim kurativen sowie beim präventiven Streuen so wenig Taumittel wie möglich und dies so genau wie möglich ausbringen. Die Solesprüher erreichen dabei eine sehr gleichmäßige Soleverteilung über eine exakt definierte Breite. Auf unseren Fahrradstraßen sind sie aber nicht abbildbar. Bei wechselnden Fahrbahnbreiten und auf den Fahrradstraßen haben sich die Solestreuer mit ihren rotierenden Streutellern und verstellbarem Streubild bewährt. Die Geräte etablierter Hersteller bieten genau einstellbarer Streudichte und halten beim Streuen sehr präzise das gewünschte Streubild ein.“

Einen wichtigen Beitrag zum Winterdienst leistet auch in Hannover das digitale Flottenmanagement. Die Fachleute des aha arbeiten aber nicht mit einem der Telematiksysteme ihrer Fahrzeuglieferanten. „Wir haben ein eigenes Tourenplanungsprogramm, das uns auch die Grundlagen für die Gebührenkalkulation schafft“, erläutert Simon Grabow. „Die Fragen rund um Streudatenerfassung und Datenschutz für Mitarbeiter haben wir in Gesprächen mit dem Personalrat gelöst. Alle fahrzeugtechnischen Vorteile der Telematiklösungen seien bisher leider nur herstellerspezifisch und für die markengemischte Flotte in Hannover nicht geeignet. „Aber ich habe auf der IFAT 2024 gute Fortschritte der Hersteller gesehen, markenübergreifende Produkte zu entwickeln. Wenn diese verfügbar und erprobt sind, schreiten wir darauf zu.“

Griffige Informationen

Eine entscheidende Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Radverkehrs, stellt Dr. Horst Hanke fest, ist ein unterhaltungsfreundlicher Ausbau des Radwegenetzes: „Die Verantwortlichen müssen dafür sorgen, dass die Radwege problemlos maschinell betreut werden können.“ Das umfasst unter anderem die Beachtung von Durchfahrtsbreiten sowie die Vermeidung von Hindernissen wie etwa Poller, Stufen oder parkende Fahrzeuge. Auch muss wirksam verhindert werden, dass Radwege im Zuge der Schneeräumung auf Straßen mit Schnee zugeschoben werden.

„Ein guter Winterdienst auf Radwegen ist ein wesentlicher Beitrag zu einem sicheren und nachhaltigen Verkehr in den Städten“, so lautet die einladende Formel von Dr. Hanke in der Broschüre „Winterdienst für den Radverkehr“ (Information 99) des VKU. Die 20-seitige, mit Einsatz- und Negativbeispielen bebilderte Broschüre bringt viele nützliche Hinweise und ist auf der Webseite des Verbandes www.vku.de zu bestellen oder herunterzuladen.

Ein gut durchdachter und konsequent umgesetzter Winterdienst ist essenziell, um die Nutzung des Fahrrads auch im Winter zu fördern und damit einen Beitrag zur städtischen Nachhaltigkeit und Verkehrssicherheit zu leisten. Die rechtliche Verpflichtung zum Winterdienst auf Radwegen ergibt sich aus der allgemeinen Streupflicht, die sich auf verkehrswichtige und gefährliche Stellen konzentriert. Die rechtlichen Anforderungen sind als Minimalstandard zu verstehen, wobei die tatsächliche Umsetzung oft hinter den Erfordernissen zurückbleibt.

Die Empfehlungen für einen effizienten Winterdienst auf Radwegen umfassen die Ausweisung eines zusammenhängenden, gut ausgebauten Radwegenetzes. Eine Schlüsselrolle spielen innovative Räumtechniken und entsprechende Streustoffe.

Zu all diesen Aspekten bietet die Akademie Dr. Obladen das kompakte Webinar „Winterdienst auf Radwegen“ an – am 13. September 2024 von 8.30 bis 10 Uhr. Am 30. Oktober 2024 in Hannover geht eine Präsenztagung auf die Entwicklung des Radverkehrs im Winter, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die empfohlenen Streustrategien ein.

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat in Zusammenarbeit mit dem Wegebund (Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs) einen Planungsleitfaden zur Einrichtung von Fahrradstraßen erarbeitet. Er soll Städte und Gemeinden dabei unterstützen, eine sichere und leistungsfähige Radverkehrsinfrastruktur zu schaffen und damit den Radverkehr attraktiver zu machen. Er bietet eine umfassende Anleitung zur Planung, Gestaltung und Umsetzung von Fahrradstraßen und enthält praktische Tipps und Empfehlungen zur Markierung, Verkehrsregelung, Verkehrssicherheit und zur Integration in das bestehende Straßennetz.

„Der Leitfaden entlastet uns Kommunen. Zum einen, weil allerorts nicht immer wieder die gleichen verkehrsrechtlichen Fragen diskutiert werden müssen. Zum anderen, weil die verkehrsplanerischen Empfehlungen die Arbeit in den Kommunen erleichtern“, sagt Kathrin Uhlemann, Oberbürgermeisterin der sächsischen Stadt Niesky. Der Planungsleitfaden Fahrradstraßen steht beim Medienservice des Freistaats Sachsen zum Download zur Verfügung. Red

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.