Die Grundlagen müssen stimmen

Die Basis aller Rasenflächen ist die Graspflanze. Sie besteht aus drei essenziellen Elementen: Wurzeln, Spross und Blättern. Um deren Wachstum und Vitalität zu fördern, sind Kenntnisse der Biologie und unterschiedliche Maßnahmen notwendig. Eine Auffrischung kann nicht schaden.

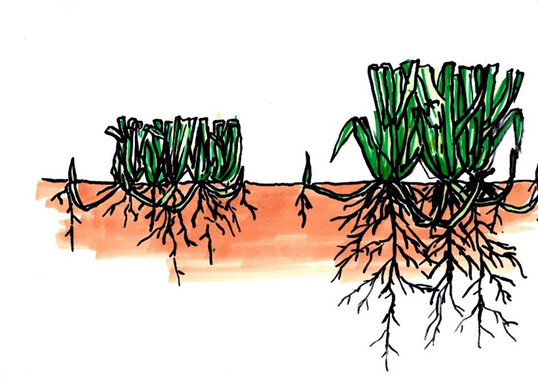

von Prof. Martin Bocksch erschienen am 04.12.2024Die Wurzeln der Gräser trotzen den Scherkräften und sorgen für Nährstoff- und immer wichtiger, die Wasseraufnahme. Der Spross oder auch Vegetationspunkt genannt, sorgt für die notwendige Regeneration durch die Neubildung von Wurzeln, Trieben und Blättern und damit das Wachstum der Pflanzen. Die Blätter bilden mit der Photosynthese die notwendige Energie und sorgen für eine gleichmäßige, homogene und dichte Grasnarbe, auf der sich sowohl Spielgeräte bei Bodenberührung „erwartbar“ verhalten und die Spieler bei der Benutzung weder gestört noch beim Fallen oder ähnlichem gefährdet werden.

Wichtige Gräserarten

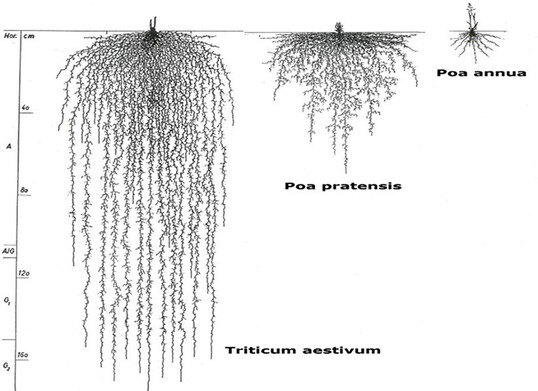

Auf strapazierten Rasenflächen kommen in Mitteleuropa mehr oder weniger zwei Grasarten zu Verwendung. Das Deutsche Weidelgras (Lolium perenne) und die Wiesenrispe (Poa pratensis). Deutsches Weidelgras ermöglicht durch sein rasches Wachstum eine zügige Regeneration von Narbenschäden nach einer intensiven Nutzung des Rasens. Es ist leicht an seinem rotvioletten Triebgrund erkennbar. Für die Seitentriebbildung ist unbedingt Betritt nötig. So regeneriert sich Deutsches Weidelgras.

Um diese Eigenschaft voll ausschöpfen zu können, braucht es drei bis fünf regelmäßige Stickstoffgaben (N) pro Saison, zusammen rund 25 g N/m2. Ohne Belastung verschwindet die Art nach zwei bis drei Jahren aus einer Grasnarbe. Bei Trockenheit zeigt es als eines der ersten Gräser Verbräunungen, regeneriert sich nach dem ersten Niederschlag aber schnell wieder.

Die Wiesenrispe ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil zum Deutschen Weidelgras. Deshalb ergänzen sich die beiden Arten wahrscheinlich so ideal. Wiesenrispe bildet unterirdische Ausläufer, womit es Löcher in einer Grasnarbe wieder füllen kann. Auch sie benötigt daher um die 25 g N/m2 und Jahr, um diese Eigenschaft voll zeigen zu können. Wo das Deutsche Weidelgras schnell ist, ist die Wiesenrispe langsam. Sie keimt langsam, startet im Frühjahr spät und wächst langsam, aber stetig.

Grundpflege – der Schnitt

Die Grundpflege von Rasenflächen besteht nach allgemeiner Definition aus Schnitt sowie Nährstoff- und Wassergaben. Mit dem Schnitt steuern wir die Graspflanze und verschiedene Wachstumsparameter. Wichtigste Stellschrauben dabei sind die Schnitthöhe und die Häufigkeit des Schnittes – je häufiger und regelmäßiger, desto besser. Ein hochwertiger Sportrasen wird in der Vegetation bis zu dreimal wöchentlich gemäht.

Viel Sorgfalt ist auf die Einstellung der Schnitthöhe zu legen. Damit steuern wir die Pflanze und wir sollten daher mehr auf sie und ihre Bedürfnisse achten, als auf die Wünsche der Nutzer – die jedoch immer lauter vorgetragen werden. Was wird im Einzelnen beeinflusst:

- Die Photosynthese – sie spielt die überragende Rolle für die Energiegewinnung der Gräser – je mehr Blattfläche, desto mehr Energie.

- Reservestoffeinlagerung: Die Graspflanze lagert Reservestoffe am Triebgrund ab – je niedriger gemäht wird, desto kürzer ist der Triebgrund und damit die Lagerkapazität.

- Wurzeltiefgang – Höhere Pflanzen – bewirken mehr und tiefer reichende Wurzeln.

Die Schnitthöhe eines Rasens sollte stets zwischen 30 und 40 mm liegen. Hochgepflegte Fußballrasen können zeitweise auf 26 mm gemäht werden. Langfristig tiefer als 30 bis 40 mm ist aufgrund der negativen Auswirkungen auf die drei zuvor genannten Punkte kontraproduktiv. Im Gegenteil, insbesondere bei Hitze und auch bei anhaltender Trockenheit mit möglichen Einschränkungen bei den Wassergaben (Menge, Ausbringungszeit, Häufigkeit) sollte die Schnitthöhe um rund 10 mm angehoben werden.

Beim Einsatz von Mährobotern ist grundsätzlich eine höhere Schnitthöhe einzustellen, da die Rasenflächen kontinuierlich auf dieser Höhe gehalten werden. Auf lange Sicht ist das jedoch sowohl für die Wurzelausbildung als auch die Photosynthese zu gering. Daher die Schnitthöhe mindestens bei 40 bis 50 mm einstellen.

In Strapazierrasenflächen wandern aus den verschiedensten Gründen auch weniger geeignete oder gar unerwünschte Gräserarten ein. Sie verschlechtern in der Regel die Narbenqualität und die Funktionalität der Rasenflächen. Einmal etabliert, wird man sie nicht so rasch wieder los. Einige dieser Arten zeichnen sich durch ein Wachstum bei niedrigen Temperaturen aus. Da die Hauptgräser jedoch noch kaum Wachstum zeigen, wird nicht gemäht. Es wachsen jedoch Arten wie die Gemeine Rispe (Poa trivialis) oder die Honiggräser (Holcus spp.). Sie können sich ungestört und prächtig entwickeln. Große Blätter machen intensiv Photosynthese und schaffen sich so Vorteile gegenüber den etablierten und erwünschten Grasarten. Daher auch schon bei kühler Witterung und früher im Jahr hin und wieder mähen, um unerwünschte Gräser unter Kontrolle zu halten.

Nährstoffzufuhr

Die Nährstoffzufuhr ist das zweite wichtige Element der Grundpflege. Hier sind insbesondere die Hauptnährstoffe zu nennen: Stickstoff (N) – der Wachstumsmotor und wichtig für die frühe Chlorophyllsynthese in der Graspflanze, Phosphor (P) – fördert die Wurzelbildung der Gräser – und Kalium (K) – bildet stabile Zellwände und steuert den Wasserhaushalt in der Graspflanze, was immer wichtiger wird. Einfluss auf die Verfügbarkeit der Nährstoffe hat – neben den verabreichten Mengen – auch der pH-Wert des Bodens. Dieser sollte zwischen 5,5 und 7,0 liegen. Dann sind alle wichtigen Nährstoffe gut pflanzenverfügbar. Der pH-Wert kann leicht selbst überprüft werden oder wird bei regelmäßigen Bodenuntersuchungen mit ermittelt.

Ein normal belasteter Rasen benötigt pro Quadratmeter rund 20 bis 25 g N, 10 g P, 15 bis 20 g K und 3 g MgO in der Vegetationsperiode. Bei starker Belastung liegen die N-, P- und K-Werte rund 5 g höher, MgO bei insgesamt 5 g. Daraus ergibt sich ein Merkspruch zu den Nährstoffgaben: 5-mal im Jahr 5 g N! Stickstoff ist der Leitnährstoff, an dem sich die anderen Nährstoffe orientieren. Die Einzelgaben verteilen sich wie folgt:

- 1.) Ende Februar/Anfang März

- 2.) Mitte bis Ende April

- 3.) Anfang bis Mitte Juni

- 4.) Mitte bis Ende August

- 5.) Mitte Oktober.

Immer wichtiger wird dabei die frühe erste Nährstoffgabe. Da die Frühjahre immer trockener werden und die Beregnung noch nicht in Betrieb ist, ist es wichtig, hier die Winterfeuchte auszunutzen. Zudem fangen die Graswurzeln bereits bei Bodentemperaturen von wenig über 0 °C an zu wachsen und nehmen Nährstoffe auf, Stickstoff (N) jedoch nur in den Formen Nitrat (NO3) und Ammonium (NH4). Andere Stickstoffformen werden nicht aufgenommen. Wegen des noch fehlenden Bodenlebens werden sie und auch organisch gebundener N nicht umgesetzt.

Die erste frühe Stickstoffgabe bewirkt das Wiederergrünen der Grasblätter, und damit kann eine Phase „entspannter“ Photosynthese folgen, denn die Temperaturen reichen für Photosynthese aus, und die Pflanze findet noch ausreichend Wasser im Boden. Einen Wachstumsschub gibt es nicht, dafür ist es noch zu kalt. Somit kann die Pflanze viel Zucker bilden. Das verbessert die Stresstoleranz der Pflanze, und bei geeigneten Wachstumsbedingungen werden rasch größere und effektivere Blätter gebildet. Das ist Grundlage für die Bildung vieler neuer Triebe, was dichte Narben und die Verdrängung von Unkräutern zur Folge hat.

Kalium als Nährstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung. Er ist, wie beschrieben, wichtig für den Wasserhaushalt der Gräser. Daher sollte sowohl eine kaliumbetonte Frühsommer- als auch Herbstdüngung (Mai und Oktober/November) damit erfolgen. Denn gut kaliumversorgte Rasenflächen erholen sich nach Trockenheit besser! Die Kaliumversorgung im Boden lässt sich mit den normalen Bodenuntersuchungen gut überwachen.

Ein Vertikutierereinsatz im zeitigen Frühjahr ist kontraproduktiv. Aufgrund fehlenden Wachstums bleiben die Wunden in der Grasnarbe lange offen, und unerwünschte Kräuter und Fremdgräser können sich etablieren. Im Frühjahr ist der Striegel – im Hausgarten wäre es ein Eisenrechen – das ideale Gerät zur Narbenreizung und dem Start in die Pflegesaison. Danach ist der Rasen mit Fangkorb zu mähen, um die kranken Blätter zu entfernen, und anschließend erhält die Grasnarbe ihre erste Düngergabe – die beste Frühjahrskur für den jeden Rasen.

Bewässerung

Bei andauernder Trockenheit und auch Hitze sind Wassergaben für den Erhalt der Funktionen eines Rasens unverzichtbar. Aber nicht nach Terminkalender, sondern nach Bedarf. Und dabei gilt dann: nicht kleckern, sondern klotzen. Gräser zeigen Wasserbedarf an. Sie werden bläulich matt und vor allem bleiben die Fußspuren im Rasen noch lange sichtbar, weil die „Spannkraft“ (Turgeszens) der Gräser zum Wiederaufrichten fehlt.

Dann erhält der Rasen eine Wassergabe von 10 bis 15 mm, also 10 bis 15 l Wasser/m2. Damit wird der Boden in der Regel 10 bis 15 cm tief durchfeuchtet. Jeder mm Niederschlag oder Beregnung durchdringt 1 cm Boden. Da der Boden von oben nach unten austrocknet, haben die Pflanzen länger etwas davon und das Beregnungsintervall kann ausgedehnt werden. Damit werden die erwünschten und tiefer wurzelnden Gräser bevorzugt. Zusammen mit der Anhebung der Schnitthöhe hilft beides effektiv, Wasser zu sparen und die Anzahl der Wassergaben zu senken. Dass die Beregnung selbst in der Nacht oder am frühen Morgen erfolgt, sollte selbstverständlich sein.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.